Le programme d'Histoire seconde reprend l'ancien intitulé d'une "ouverture de l'Europe au monde" en le centrant sur l'espace atlantique et les conséquences de la "découverte du nouveau monde". Il y a pourtant un pan entier de l'histoire coloniale et marchande de l'Europe moderne qui est rarement mis en avant et va passer à la trappe du nouveau programme, les relations avec l'Asie orientale. C'est d'autant plus dommage que le livre de Romain Bertrand, L'Histoire à parts égales paru au Seuil en 2011, aurait offert aux professeurs la possibilité d'un réaménagement plus subtil de l'enseignement de la "conquête coloniale" européenne.

Bref, toujours est-il que je suis allée en vacances à Amsterdam et à cette occasion, j'ai relu ce livre

Mike Dash, l'Archipel des hérétiques, 2001.

C'est un roman historique, basé sur les archives dont le journal de bord du Batavia. Je n'y connais rien en la matière, mais l'auteur me semble être rigoureux dans sa démarche, sa bio dit qu'il a fait des études d'Histoire. Son livre n'est certes pas un livre d'Histoire et il présente parfois des raccourcis et des simplifications qui peuvent faire lever le sourcil, quand ce ne sont pas des raisonnements pseudo démonstratifs qui n'existent que pour servir son récit, mais pour autant ce roman constitue une entrée facile à lire pour l'amateur d'histoire qui voudrait se construire des images mentales sur la marine marchande, les conditions des voyages au long cours au XVIIe siècle et de façon plus générale sur le siècle d'or hollandais.

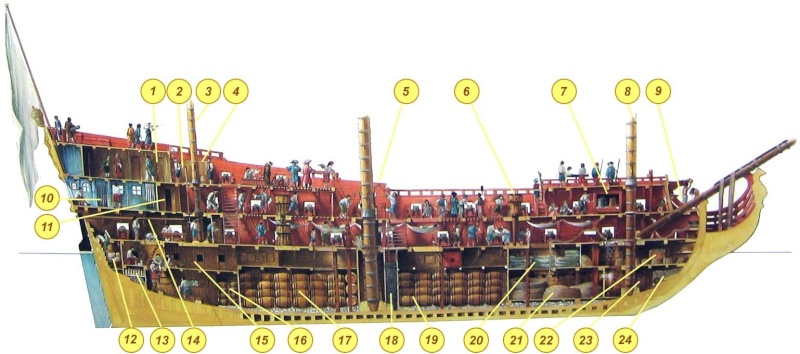

Il expose donc l'histoire vraie du Batavia, retourship de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales (V.O.C.) dont on peut visiter une reconstitution grandeur nature à Lelystat au nord d'Amsterdam. Je ne déflore pas l'histoire, évidemment tragique, de ce naufrage et de ses suites. La conduite des naufragés qui ont survécut quelques mois sur des îlots affleurant au large de l'Australie a donné lieu, au moment de leur sauvetage à un procès, dont l'auteur a pu consulter les minutes.

Cette histoire est passionnante, et l'est d'autant plus que le livre est nourri d'informations précises qui la resitue en détail dans son contexte.

Cette histoire est passionnante, et l'est d'autant plus que le livre est nourri d'informations précises qui la resitue en détail dans son contexte.

Sur ce bateau voyagèrent près de 300 personnes, parties d'Amsterdam à la fin de l'année 1628 pour Batavia, capitale des Indes néerlandaises. Le naufrage eut lieu sur un affleurement de récifs formant un minuscule archipel de plusieurs îlots dont aucun ne disposait d'eau potable. Le bateau est détruit et personne ne peut dire où il a fait naufrage. La route n'est pas encore balisée, les cartes imprécises, le Batavia naviguait dans une zone inconnue. Le capitaine et ses officiers prirent la grande chaloupe pour chercher du secours, laissant sur les récifs plus de 270 personnes, marins, hommes de la VOC (compagnie néerlandaise des Indes orientales), soldats, passagers et passagères, et leurs enfants.

la création de la V.O.C.

"La Jan Compagnie était gérée par tout un assortiment de conseils, d'assemblées et de comités. L'assemblée des dix-sept directeurs contrôlait l'ensemble de l'organisation et chaque chambre constituait son propre conseil de direction. Le gouverneur général de Java lui-même n'agissait qu'à travers le Conseil des Indes, et dans toute flottille de la VOC, l'autorité suprême n'était pas le président ou commandeur, agissant seul, mais le breede raad – le « conseil élargi ». Quand les vaisseaux étaient en mer, tous les subrécargues et tous les capitaines de la flotte avaient voix à cette assemblée, qui statuait non seulement sur toute question de stratégie générale, mais jugeait aussi les affaires de droit commun ou criminel. Comme les navires d'une même flotte se trouvaient fréquemment séparés au cours du voyage, chaque retourschip constituait sa propre assemblée, ordinairement formée de cinq membres : le capitaine et le subrécargue, d'une part ; et de l'autre, l'intendant adjoint, le premier timonier et le maître d'équipage."

Le siècle d'or

C'est au commerce qu'Amsterdam dut ce surprenant succès. Dès le XVe siècle, les Hollandais s'étaient dotés d'une des flottes les plus puissantes d'Europe. Leurs vaisseaux transportaient des matières premières telles que le bois, le bitume ou le sel, de la Baltique à la mer du Nord et à la côte atlantique. Les compagnies hollandaises étaient renommées pour leur efficacité, la modicité de leurs tarifs et leur volume de transit auprès duquel, dès la Renaissance, celui de leurs rivales paraissait dérisoire. Et les financiers d'Amsterdam étaient le fer de lance de cette prospérité. Aux alentours de l'an 1500, les anciens armateurs hollandais qui s'étaient enrichis uniquement dans le transport des marchandises furent supplantés par des négociants qui, tablant sur la situation centrale de la Hollande septentrionale, commencèrent à acheter et à revendre des denrées pour leur propre compte. Les sept provinces, qui devaient par la suite se fédérer pour constituer la République de Hollande, bénéficiaient d'une situation géographique idéale pour profiter de l'expansion du commerce international, jusque-là concentré autour des ports d'Espagne et d'Italie. Les Pays-Bas se trouvaient à mi-chemin entre la Scandinavie et la péninsule Ibérique, au cœur du réseau maritime et fluvial reliant la côte atlantique à l'Europe centrale. Les marchandises qui arrivaient dans les ports hollandais pouvaient être acheminées dans les plus brefs délais et à moindre coût vers l'Allemagne, l'Angleterre, le sud des Pays-Bas et la France.Anvers, Bruges et Gant, établies de longue date comme centres du commerce de la laine et du coton, supplantèrent longtemps Amsterdam – ainsi que Middelburg, sa grande rivale de Zélande. La prospérité des grandes villes du Sud attira des marchands spécialisés dans les denrées rares, telles que le sucre ou les épices, produits de luxe dont le commerce était nettement plus lucratif que celui des matières premières ordinaires. Les marchands de Hollande du Sud conservèrent leur position dominante jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle. Il fallut attendre la fin des années 1570 pour que les provinces du Nord commencent à menacer leur suprématie – et ce, d'une part, à cause de la rébellion hollandaise* qui éclata en 1572, et se prolongea, par intermittence, jusqu'en 1648. Avant la guerre, Amsterdam comptait environ trente mille habitants. Ce chiffre, considérable pour l'époque, ne représentait que le tiers de la population d'Anvers et restait nettement inférieur à celui de Bruxelles, de Gant ou de Bruges. En 1600, la population d'Amsterdam avait doublé et, en 1628, elle atteignait les cent dix mille habitants. Amsterdam avait dépassé toutes ses rivales du Sud et comptait désormais parmi les quatre principales métropoles d'Europe. Les Hollandais commencèrent à s'intéresser aux Indes en 1590, lorsqu'ils comprirent que les richesses de l'Orient surpasseraient celles que l'on pouvait tirer du commerce de la fourrure, de l'huile de baleine, ou du bois. À cette époque, le commerce avec les Indes était encore aux mains des Portugais et des Espagnols.

*Contre la domination de Philippe II, roi d'Espagne et maître des pays bas-espagnols. En 1581, les pays bas septentrionaux soit 7 provinces, proclament leur indépendance et forment une République des Provinces-Unies. Son territoire accueille de nombreux réfugiés, protestants qui quittent les pays-bas méridionaux, toujours sous la domination espagnole. C'est parmi ces réfugiés qu'on trouve beaucoup des fondateurs des compagnies de commerce qui se lancent dans la course aux épices à la fin du XVIe siècle.

"Mais il n'était pas simple de rivaliser avec la domination ibérique. L'Espagne et le Portugal protégeaient leur monopole en entourant d'un secret absolu toutes les informations qu'ils détenaient sur les Indes. En 1590, les Pays-Bas – ainsi que les autres puissances occidentales – n'avaient toujours pas la moindre idée du meilleur itinéraire pour arriver jusqu'aux épices, des coordonnées précises des îles les plus riches, ni de la nature et de la position des forces qu'ils auraient à affronter. Quant aux informations qui leur étaient les plus vitales, des instructions de navigation détaillées pour se diriger dans les mers d'Extrême-Orient, elles étaient les plus jalousement gardées par l'ennemi. Avant l'apparition de cartes et d'instruments de navigation fiables, toutes les grandes puissances maritimes d'Occident s'évertuèrent à préserver le savoir accumulé par leurs navigateurs. Elles synthétisèrent des décennies d'expérience sous le terme générique de rutters, pour établir des manuels d'instructions reposant sur toutes les informations dont on disposait, concernant telle contrée ou tel itinéraire. Ces manuels comptaient parmi les trésors d'État les plus jalousement préservés. Les capitaines et les timoniers avaient ordre exprès de les détruire, si leur navire se trouvait en péril de naufrage ou de capture, et ils se conformèrent si scrupuleusement à ces impératifs qu'on ne trouva jamais aucun de ces fameux manuels à bord des navires espagnols ou portugais arraisonnés par des corsaires. Toutes les tentatives échouèrent, y compris les plus subtiles et les plus élaborées. Les Hollandais envoyèrent des espions à Lisbonne avec mission de voler ou d'acheter au moins un exemplaire de ces rutters. En pure perte. Or, sans une parfaite compréhension des informations qu'ils contenaient, toute expédition à destination de l'Orient était d'emblée condamnée à l'échec."

Les routes maritimes

Les cartes marines sont d'une importance cruciale pour ces voyages au long cours. Les Portugais veillaient sur leurs cartes. Mais ils furent espionnés. A la fin du XVIe, les armateurs des Provinces-Unies montent des flottes tout azimut pour voguer sur les brisées des Portugais. En l'espace d'une cinquantaine d'années (jusque dans les années 1620), ils les ont remplacés dans le commerce avec l'Orient, s'emparant même parfois de leurs comptoirs et places-fortes. Les cartes néerlandaises vont se construire au fur et à mesure des voyages. Pour l'époque qui nous intéresse, le début du siècle d'or hollandais, en fait un peu plus tard puisque la carte date du milieu du XVIIe siècle et le naufrage du Batavia date de 1629, voici l’extrême-orient connu des marins de la VOC

|

| Johannes Vingboons, Amsterdam, ca.1650 |

"Pour les occupants du retourschip, le grand continent rouge n'était qu'une vaste lacune figurant sur leurs cartes sous le nom de Terra Australis Incognita – la Terre Australe Inconnue. En 1629, son existence n'était pas encore établie de façon définitive. Certains géographes antiques, tels que le gréco-égyptien Ptolémée, en l'an 173 de notre ère, avaient imaginé de diviser le monde en quatre gigantesques continents – l'Europe et ce que l'on connaissait de l'Afrique et de l'Asie qui était supposée occuper la portion nord-est du globe – mais cette masse de terre semblait appeler un contrepoids. Les premières cartes du monde représentaient donc, au sud de l'équateur, un continent colossal qui ceinturait le monde et, dans nombre de cas, reliait l'Afrique et l'Amérique du Sud à la Chine. Au cours du XVe et du XVIe siècle, comme les Portugais et les Espagnols sillonnaient les mers du sud, on commença à soupçonner que la Terre Australe ne pouvait être aussi vaste qu'on l'avait d'abord supposé. Les navires qui croisaient au large du cap de Bonne-Espérance et du cap Horn ne l'avaient jamais aperçue. Ils faisaient route vers le nord-ouest en traversant le Pacifique, ou vers l'est, dans l'océan Indien, sans trouver la moindre trace du mystérieux continent. À l'époque où la VOC fut fondée, le seul emplacement qui restât inexploré, et où l'on pût encore le situer, était ce grand vide qui s'étendait au sud des Indes, et à l'ouest des Amériques."

"Dans les premières années d'existence de la VOC, les marins de la Compagnie s'en tenaient généralement aux voies maritimes ouvertes par les Portugais. Après le cap de Bonne-Espérance, ils remontaient vers le nord en longeant les côtes africaines jusqu'à Madagascar, puis obliquaient vers le nord-est et traversaient l'océan Indien en direction des Indes. Mais cet itinéraire n'était pas dénué d'inconvénients. Pendant tout le voyage, la chaleur était accablante. Les Portugais n'étaient pas très accueillants et la route était semée d'écueils et de hauts-fonds. Après le passage du Cap, il fallait composer avec des courants et des vents contraires qui ralentissaient considérablement la progression des navires. Les voyages de seize mois n'étaient pas rares – sans compter les cyclones et les ouragans qui engloutirent de nombreux navires. Si les Hollandais continuaient à suivre cet itinéraire, malgré ces multiples désavantages, c'était parce qu'ils n'avaient pas de meilleure solution. Jusqu'en 1610, année où Henrik Brouwer, un officier supérieur de la VOC, découvrit un autre passage, nettement au sud des voies maritimes habituelles. Au lieu de remonter le long de la côte, après le Cap, il avait continué plein sud, jusqu'à la limite nord des Quarantièmes Rugissants et avait rencontré dans cette zone une ceinture de forts vents d'ouest très constants qui portèrent ses navires en direction des Indes. Lorsque Brouwer estima avoir atteint la longitude du détroit de la Sonde, qui sépare Java de Sumatra, il remit le cap au nord et jeta l'ancre dans le port de Bantam, au terme de seulement cinq mois et vingt-quatre jours de mer. Il s'était épargné plus de trois mille deux cents kilomètres de trajet, avait évité les Portugais et, ayant divisé par deux le temps nécessaire au trajet, il accosta à Java avec un équipage en pleine forme. Les Dix-sept n'en revenaient pas. Accélérer les voyages, c'était augmenter d'autant les bénéfices et, à partir de 1616, tous les navires hollandais se virent intimer l'ordre d'emprunter cette nouvelle voie, découverte par Brouwer."

"Les difficultés que rencontrait la VOC, comme la Compagnie anglaise des Indes orientales, pour déterminer la position précise de leurs navires avaient pour origine le problème de navigation le plus insoluble de l'époque : l'impossibilité où l'on était de calculer les longitudes en pleine mer.*

En toute logique, on pouvait donc s'attendre à ce qu'un navire finisse par venir s'échouer quelque part le long de la côte australienne. En l'occurrence, ce fut la Compagnie anglaise des Indes orientales qui y laissa un de ses bâtiments – le Tryall. En 1621, elle avait imposé à tous ses navires de prendre le nouvel itinéraire des Hollandais, sans avoir bien mesuré ses dangers et sans pouvoir accéder aux cartes, toutes lacunaires, dont disposaient les marins de la VOC. Le 25 mai 1623, peu avant minuit, cet indiaman qui avait appareillé de Plymouth sous le commandement de John Brookes, heurta un écueil immergé, quelque part au large du cap Nord-Ouest."

*C'est au milieu du XVIIIe s que le problème fut résolu grâce à la mise au point de chronomètres précis et fiables. Umberto Eco y a consacré un de ses romans, L'île du jour d'avant

Pour compléter, voir trois autres post de ce blog : les cartes et l'ouverture des horizons, cartes marines et cabinets de curiosité et les sociétés coloniales

Mais retournons en mer...

"Pour la seule construction du Batavia, sans ses gréements, ni ses équipements, la Compagnie dut débourser près de cent mille florins – une fortune, pour l'époque. Cette dépense était amplement justifiée, car la VOC exploitait ses navires jusqu'à ce qu'ils tombent littéralement en miettes. Les chocs et les épreuves de toutes sortes auxquels le Batavia devrait résister au cours d'un seul voyage vers les Indes seraient venus à bout de n'importe quel bâtiment ordinaire. Même avec leurs trois coques, les indiaman survivaient rarement à plus de cinq ou six aller-retour en Orient. Après dix ou vingt ans de bons et loyaux services rendus à ces Dix-sept Messieurs, ils étaient renvoyés au Zuyder Zee et démontés pour fournir du bois de construction. On jugera de la formidable rentabilité du commerce des épices : lorsqu'un indiaman était ainsi débité en planches et en poutres, le coût de sa construction avait été plusieurs fois amorti par les bénéfices réalisés sur ses cargaisons. Un retourschip neuf de la taille du Batavia pouvait charger environ six cents tonnes de fournitures, de provisions et de marchandises. Au bout d'un an ou deux de service, la coque était saturée d'eau de mer et sa capacité diminuait de 20 %. Mais les cales d'un indiaman n'étaient pleines que sur le chemin du retour. Le navire était alors si chargé d'épices que les sabords des canons n'étaient plus qu'à soixante centimètres de l'eau. Il n'y avait pratiquement pas de demande pour les marchandises occidentales aux Indes et, bien qu'à leur départ des Pays-Bas les navires de commerce aient embarqué des caisses de livres de psaumes, de grenades à main, de marmites et de cercles de tonneaux destinés aux garnisons hollandaises cantonnées en Orient, la seule cargaison de quelque importance qu'on emportât vers Java était constituée de pierres et de matériaux de construction, pour les factoreries que la Compagnie faisait bâtir en Orient. Chaque année, les autorités hollandaises des Indes passaient commande de briques en quantités toujours plus importantes, qui tenaient lieu de ballast à l'aller.(...) Les populations indigènes n'avaient que faire des tissus de lin hollandais ou du gros drap anglais, qui étaient à l'époque les principaux produits d'exportation de l'Europe du Nord. Mais elles avaient une soif insatiable de métaux précieux, et raffolaient en particulier des pièces d'argent, qui tenaient couramment lieu de monnaie d'échange en Orient. Les retourschepen mettaient donc le cap vers l'est chargés non pas de produits d'exportation, mais de toute une cargaison d'objets d'argenterie et de pièces d'argent. Des sommes colossales (jusqu'à deux cent cinquante mille florins par bateau, soit l'équivalent de vingt millions de dollars actuels) étaient ainsi entreposées dans les cales de l'indiaman, dans de grands coffres de bois."

"Au XVIIe siècle, on ne s'embarquait généralement pas pour l'Orient de son plein gré. Les plantations d'épices de l'archipel indonésien étaient certes source d'une inimaginable richesse, mais ceux qui en profitaient n'étaient ni les marins, ni les marchands qui partaient risquer leur vie sur la route des Indes, mais les riches armateurs et négociants d'Amsterdam, de Middelburg, de Delft, de Hoorn ou d'Enkhuizen, ces marchands cousus d'or qui attendaient paisiblement le retour de leurs navires sur le sol national. Pour le commun de son personnel commercial et pour ses matelots, s'engager au service de la VOC présentait assurément quelques avantages et quelques occasions de bénéficier du commerce des épices, mais c'était aussi et surtout risquer une mort prématurée, en s'exposant aux naufrages, aux épidémies, aux fièvres de toute sorte, à la malnutrition et à la violence. L'espérance de vie d'un marchand aux Indes était d'à peine trois ans, et de tous ceux qui s'embarquèrent sur les bâtiments de la VOC durant toute l'existence de la Compagnie* (soit plus d'un million de personnes), moins d'un tiers revirent le sol natal."

*1602-1799

** surnom de la VOC

"À la Jan Compagnie**, le recrutement se faisait de façon plus ou moins aléatoire. On ne faisait passer ni tests ni examen aux candidats, et on ne leur demandait aucune référence. Comme seuls les destitués, têtes brûlées et autres proscrits se portaient candidats, la VOC ne pouvait s'offrir le luxe de se montrer excessivement tatillonne. Et les postulants des couches les plus élevées de la société étaient particulièrement rares. La demande en personnel commercial était si forte (puisque la plupart des bâtiments partaient avec une équipe d'une douzaine de personnes constituée d'un directeur, le subrécargue, flanqué d'un intendant adjoint et assisté de huit ou dix assistants administratifs, commis, comptables, et secrétaires), que le seul critère d'embauche était la capacité de la nouvelle recrue à s'engager par contrat sur cinq ans. Il ne devait être ni en faillite, ni catholique, ni « frappé d'infamie » – encore que ces règles elles-mêmes ne fussent appliquées qu'avec une rigueur toute relative."** surnom de la VOC