En lien, un dossier sur les JO : aspects généraux

Londres 2012 : les JO vitrine de la mondialisation ?

(trouvé sur le site Géoconfluences)

Le slogan des jeux olympiques de Londres 2012 est : "the world in one city" (le monde dans une seule ville). Ce slogan, forgé pour la candidature au début des années 2000, fait référence au cosmopolitisme londonien : Londres est une "ville globale" (Saskia Sassen), c'est-à-dire l'une des quelques capitales de la mondialisation. A l'échelle locale, elle se caractérise par son multiculturalisme. Elle attire des populations venues du monde entier et de tout le Royaume-Uni. Et ce depuis longtemps, notamment du temps où elle était un poumon industriel de l'économie mondiale.

Le choix du site de Stratford et les aménagements qui y sont effectués témoignent de l'envers du slogan "the world in one city". Comme vous pouvez le voir sur la carte de Manuel Appert et sur les vues satellitaires, la voie ferrée sépare strictement le site olympique (anciennes friches industrielles) du Stratford habité. Ses habitants, issus des classes populaires ou moyennes, jouxteront le nouveau Stratford avec ses immeubles de standing, son centre commercial le plus grand du grand Londres, ses prouesses architecturales réalisés par des investisseurs du monde anciennement dominé par l'impériale Angleterre, comme Mittal (la tour enferrée de rouge, telle une post-tour Eiffel post-coloniale) ou la famille régnante du Qatar. Cette dernière finance la nouvelle tour Shard ("tesson"). Dessiné par Renzo Piano, d'usage mixte (résidentiel, professionnel, commerçant, de loisirs), elle vient d'être livrée : avec 310 mètres, c'est la plus haute tour d'Europe. Le monde du slogan est autant celui des richesses que des inégalités de la mondialisation. En ce sens, l'organisation des JO est le révélateur des formes contemporaines prises par la mondialisation de l'économie dont Londres était, au XVII° siècle déjà, l'un des coeurs battants.

Londres, métropole multiculturelle

Les cartes sont tirées de l' Atlas de Londres. Une métropole en perpétuelle mutation coécrit par Manuel Appert, Mark Bailoni, Delphine Papin, et publié aux éditions Autrement, en avril 2012.

Le paysage urbain en débat

Depuis 2001 plus d’une centaine de projets de tours ont été proposés. Ces projets entendent répondre à deux exigences : densifier la ville dans un contexte de développement durable et imprimer la marque de la mondialisation dans le paysage urbain. Ces projets ont déclenché de vives polémiques que la Greater London Authority n’a pas sues apaiser. Derrière ces polémiques, on retrouve un conflit entre une conception de la ville globale et une conception de la ville patrimoniale.

Manuel Appert explique en détail le débat à partir le cas de la tour Shard dans son article "Politique du skyline. Shard et le débat sur les tours à Londres", Métropolitique, 2011

Les JO, vitrine et levier d'une capitale de la mondialisation

Le texte cité est de Manuel Appert, "Les JO 2012 à Londres : un grand événement alibi du renouvellement urbain à l'est de la capitale", Géoconfluence

À l’occasion des jeux olympiques, les édiles locaux veulent approfondir une vaste opération de renouvellement urbain. Cette opération « permet à l’État et à la municipalité de Londres de substituer à Stratford, banlieue industrielle en déclin de l’est londonien, un territoire plus compétitif dans le contexte de mondialisation et de métropolisation »

Il s’agit de « transformer physiquement un espace vaste et faiblement peuplé pour lui permettre de se conformer économiquement et socialement à celui d’une ville globale. Plus concrètement, est entendue la planification d’un ensemble de quartiers, dense, attractif et résolument tourné vers les acteurs internationaux de l’immobilier dans le contexte d’un désengagement financier des pouvoirs publics. »

Les aménagements prévus dans le cadres des jeux olympiques s’inscrivent dans un projet plus large entamé dans les années 2000 : le Grand Londres « Le programme de rénovation urbaine et d’équipement est ainsi relativement conforme aux autres opérations d’aménagement menées dans le Grand Londres depuis 2000. Depuis la publication du premier London Plan en 2004, la municipalité du Grand Londres a identifié des zones à réaménager en priorité : les opportunity areas. Ces espaces qui ont en commun un niveau élevé de précarité et/ou un niveau d’accessibilité important, doivent assurer (et/ou absorber) l’essentiel de la croissance de la ville durant les vingt prochaines années. Contrainte spatialement par une ceinture verte, Londres mise sur une croissance urbaine compacte, faiblement consommatrice d’espace et d’énergie. Le principe est alors de densifier ponctuellement les nœuds de réseaux de transports collectifs pour minimiser les déplacements motorisés (Appert, 2005 et 2009). »

Les jeux ont pour principal effet d’accélérer le processus de renouvellement notamment à Stratford, au prix parfois d’une gouvernance locale sacrifiée « Pour accélérer le processus de décision et structurer le renouvellement d’un vaste espace qui dépasse largement le seul district de Stratford, la mairie de Londres va devoir compter avec un État très présent, et tous deux dessaisiront partiellement les collectivités locales de leurs compétences d’aménagement. »

|

| site olympique 2003 |

|

| site olympique 2010 |

-------

Le temps, Laurent Favre, août 2017, Edition électronique

Les JO de Londres,

cinq ans après : du rêve à la dure

réalité

Construit pour les Jeux olympiques de 2012, le stade

olympique de Stratford accueille les Championnats du monde d’athlétisme, du 5

au 13 août prochains. L’occasion d’un bilan des JO, avec cinq ans de recul

Deux ans après Pékin et le retour au nid (d’oiseau),

les Championnats du monde d’athlétisme vont se dérouler (du 5 au

13 août) dans le stade de Stratford, bâti pour les Jeux olympiques de

Londres en 2012. N’y voyez aucun sentimentalisme, il s’agit simplement de

rentabiliser les coûteuses infrastructures désormais en place. Paris (2003) et

Berlin (2009) en avaient fait de même avec les stades construits ou rénovés

pour la Coupe du monde de football.

Le 12 août 2012, lors de la cérémonie de

clôture, le président du CIO d’alors, le Belge Jacques Rogge, avait qualifié

les JO de Londres de «fabuleux», «extraordinaires», et n’avait pas craint de

reprendre la formule préférée de son prédécesseur Juan Antonio Samaranch: «Les

meilleurs Jeux jamais organisés». Qu’en reste-t-il avec cinq ans de recul?

■ Le bilan économique

L’organisation des Jeux a coûté 9 milliards de livres

(12 milliards de francs avant la dévaluation de la livre sterling) aux

contribuables britanniques. C’est plus du double de ce qui avait été annoncé.

Très vite, le gouvernement a donc communiqué sur l’impact positif de

l’opération et annoncé des recettes pour 9,9 milliards de livres. A

moyen terme, le premier ministre David Cameron avait promis un objectif de

13 milliards de livres de retombées. Un rapport élaboré par un

cabinet comptable parle même de 28 à 41 milliards de livres

d’ici à 2020. Ces calculs sont contestés et difficilement vérifiables.

Mêmes avérées, ces retombées ne sont pas également réparties. Ainsi, la

manne touristique (600 millions de livres supplémentaires enregistrées en

2012) a échappé aux commerçants locaux. Les trois millions de touristes

attendus spécialement furent moins nombreux qu’espéré et se sont concentrés

près des sites olympiques, dans des zones commerciales contrôlées par le CIO et

ses partenaires. Les autres touristes ont préféré éviter Londres durant la

période. Dans les commerces du centre et les traditionnelles attractions touristiques, les statistiques montrent des chiffres en baisse de 30%.

■ Le bilan social

«Inspirer une génération.» Plus qu’un slogan, c’était le vœu des

organisateurs. Remettre la population au sport. Notamment les jeunes, de plus

en plus touchés par l’obésité, un phénomène préoccupant en Grande-Bretagne.

Malgré les exploits à répétition des athlètes britanniques (29 médailles d’or),

aucun effet d’entraînement n’a été constaté. Le nombre de personnes de

plus de 16 ans qui pratiquent une activité sportive au moins une fois par

semaine a d’abord très légèrement augmenté puis est retombé à un niveau

inférieur à celui de 2012. Les catégories socioprofessionnelles les plus

défavorisées sont les moins enclines à faire du sport. Elles sont aussi les

plus touchées par les coupes budgétaires dans les activités sportives locales.

Le soufflé est également vite retombé concernant l’ambiance. «Durant

les Jeux, les gens commentaient les compétitions, se racontaient la cérémonie

d’ouverture. Ils se parlaient même dans le métro, se souvient Lynne Grant, une

habitante. Mais très vite, chacun a replongé la tête dans son journal.» Les

étrangers, et notamment les Français, avaient été surpris de voir des

musulmans à longue barbe ou des femmes portant le foulard œuvrer parmi les

bénévoles, y compris à des postes clé ou exposés comme le contrôle de sécurité

ou la remise de médailles. Ils participaient, dans le respect de leur identité.

Le multiculturalisme à la britannique semblait donner de meilleurs résultats

que le modèle d’intégration à la française. Les attentats terroristes à Londres

en 2013, 2015 et surtout 2017 sont depuis venus réfuter cette chimère.

■ Le bilan urbanistique

Les coûts élevés avaient pour cause la volonté de réhabiliter l’East End de

Londres. Lorsque l’on quitte la ville pour rejoindre l’aéroport de London City,

on traverse aujourd’hui une zone qui n’est plus une friche industrielle

contaminée mais pas encore un quartier à la mode. Beaucoup d’immeubles en

construction, des plastiques à la place des vitres, attendent. Près de 6000

personnes habitent désormais dans l’ancien village olympique et

24 300 nouveaux logements sont attendus d’ici à 2031. Sont

également prévus des antennes de l’University College London et du

London College of Fashion, une salle de danse contemporaine, une annexe du

Victoria & Albert Museum. Cette montée en grade programmée attise déjà les

convoitises et fait grimper les prix de l’immobilier, un problème dans ce

quartier populaire.

Les installations sportives avaient été conçues pour être très vite

adaptables et utilisables à un coût raisonnable. Le parc de

150 hectares a été transformé en un lieu de promenade, la piscine et le

vélodrome sont accessibles au public. Bien desservi par les transports publics,

l’immense centre commercial de Westfield trouve gentiment son public.

En 2016, le club de football de West Ham a quitté Boleyn Ground et cent

douze ans d’histoire pour s’installer au stade olympique. Le bail,

signé en 2013 pour nonante-neuf ans, a été âprement négocié. Pour éviter

le camouflet d’un stade sans club résident (comme le Maracaña de Rio, le Stade

de France à Paris ou le Nid d’oiseau de Pékin), l’Etat a encore payé 257 des

272 millions de livres de travaux pour les frais d’aménagement

(suppression d’un étage, couverture des gradins, déplacement des tribunes

plus près de la pelouse).

■ Le bilan sportif

Au dernier jour des Jeux, le tableau des médailles sacrait les Etats-Unis

(103 médailles, dont 46 en or), devant la Chine (88, 38), la

Grande-Bretagne (65, 29) et la Russie (82, 24). Mais le bilan ne cesse

d’évoluer au gré des révélations sur le dopage. A ce jour, 29 athlètes ont

dû rendre leur médaille. Les échantillons prélevés durant les JO «parlent» a

posteriori, tout comme les lanceurs d’alerte dénonçant le dopage d’Etat en

Russie. Treize athlètes russes ont ainsi été déclassés. «Les JO d’été de

Londres en 2012 ont été sabotés par le dopage russe», a écrit Owen Gibson, le

chef du service sport du Guardian.

Et les autres? Pour le moment, excepté le sprinter américain Tyson Gay,

aucun sportif «de l’Ouest» n’a été destitué. Des doutes planent sur

l’athlétisme kényan et éthiopien, sur le sprint jamaïcain, sur l’haltérophilie

dans son ensemble (déjà quatre médailles d’or retirées à l’équipe féminine du

Kazakhstan). Et les Britanniques, qui ont battu tous leurs records? Les

cyclistes et le coureur de fond Mo Farrah ont été cités depuis 2012

dans des affaires de dopage, sans accusation directe ni preuve pour le

moment.

■ Le bilan olympique

Londres a marqué l’histoire olympique de trois manières. D’abord en faisant

exploser les codes des cérémonies d’ouverture et de clôture, confiées au

réalisateur Danny Boyle, qui y a introduit de l’humour (la Reine en duo

avec James Bond) et beaucoup de musique (la cérémonie de clôture ressemblait

davantage à un vaste concert). Ensuite en portant à un degré de perfection

jamais atteint jusque-là l’utilisation des sites historiques de la ville. Les

triathlètes ont couru dans Hyde Park, les nageurs longue distance ont plongé

dans The Serpentine. Le contre-la-montre cycliste s’est achevé au pied de Hampton

Court, le 50 km marche devant les grilles de Buckingham. Ne cherchez pas

où Paris 2024 a trouvé l’idée du beach-volley sous la Tour Eiffel.

Enfin, Londres 2012 a définitivement installé les paralympiques dans le

programme olympique. Programmés quelques semaines plus tard, ces Jeux pour

personnes handicapées ont battu des records: 2,42 millions de tickets

vendus (sur 2,5 millions disponibles), des retransmissions quotidiennes

(500 heures de direct en Grande Bretagne) et des piques d’audience historiques

(11,2 millions de personnes au Royaume-Uni pour la cérémonie d’ouverture).

Rio 2016, tenté pour raisons financières de brader l’événement, a été obligé de

suivre.

■ Le bilan politique

Quatre ans après avoir accueilli le monde, le Royaume-Uni s’est renfermé

sur lui-même en votant la sortie de l’Union européenne en juin 2016. Le

Brexit a coûté son poste au premier ministre David Cameron, qui n’aura

donc pas profité longtemps de l’effet JO. Devenu même l’une des personnalités

les plus détestées du Royaume-Uni, il s’est retiré de la vie politique en

septembre 2016. Quant à Boris Johnson - l’ancien maire de Londres omniprésent

au moment des Jeux -, il s’est abstenu de briguer le 10, Downing Street

après avoir ardemment soutenu le Brexit. Il a toutefois été nommé Ministre des

affaires étrangères du gouvernement de Theresa May.

Le président du Comité d’organisation des Jeux, Sebastian Coe a, lui,

très vite rebondi. Le double champion olympique du 1500 mètres (1980,

1984) a été élu le 19 août 2015 président de la Fédération internationale

d’athlétisme (IAAF), avec 115 voix contre 92 à Sergueï Bubka. Il dut

rapidement faire face à divers scandales (athlétisme russe, corruption de

l’ancien président Lamine Diack) et tente toujours de redonner une crédibilité

à l’athlétisme mondial. De retour à Stratford pour les Championnats du

monde d’athlétisme, il a déjà prévenu qu’il ne pouvait «pas garantir des

compétitions sans dopage».

Le site olympique vu du ciel en 2003

détail de la construction du site olympique 2010 ©G

Légende de la galerie-diaporama ci dessous

Photo 3 : Tour d'observation Arcelor Mittal Orbit dans le site olympique de Stratford, été 2011.

Photo 4 : Nouvelles tours de logements de standing sur la grand rue de Stratford, hiver 2012

•

•

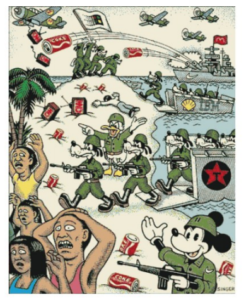

l'image iconique détournée...

l'image iconique détournée...