"Tout autour de nous les corps surgissaient de la pierre, pressés en groupes, entrelacés ou éclatés en fragments, esquissant la silhouette d’un torse, d’un bras qui s’appuyait, d’une hanche fendue, d’un fragment d’escarre, toujours dans l’attitude du combat, esquivant, rebondissant, attaquant, se protégeant, dressés ou courbés ça et là, anéantis, avec pourtant un pied libre arc-bouté, un dos tourné, le contour d’un mollet pris dans un seul et même mouvement. Une lutte gigantesque émergeant du mur gris avec le souvenir de sa forme achevée, retombant dans l’informe. Une main surgie du fond gris, prête à l’empoignade, reliée à l’épaule par-dessus la surface vide, un visage écorché aux fissures béantes, la bouche ouverte, les yeux fixes et vides, encadré par les boucles foisonnantes de la barbe, le drapé impétueux du vêtement, le tout sur le seuil de sa fin dans l’effritement et sur le seuil de son origine. Chaque détail conservant son expression, fragments friables dans lesquels pouvait se lire l’ensemble, des moignons rugueux à côté d’une glissance polie animée par le jeu des muscles et des ligaments, chevaux de combat aux harnais tendus, boucliers arrondis, lances dressées, une tête fendue en un ovale grossier, un bras levé, triomphant, des talons en plein saut, battus par la tunique, le poing fermé sur une épée disparue, des chiens de chasse ébouriffés, les gueules accrochées dans les hanches et les nuques, un homme, en tombant il visait de la base du doigt l’œil de la bête au-dessus de lui, un lion qui se précipitait, protégeant une guerrière, la patte prête à frapper, des mains dont les extrémités sont des serres, des cornes surgissant de fronts puissants, des jambes qui se tortillaient, couvertes d’écailles, partout une engeance de serpents enserrant le ventre et le cou, étranglant, sifflant, montrant des dents acérées, fonçait sur une poitrine nue. Ces visages tout justes créés et s’effaçant à nouveau, ces mains puissantes et déchiquetées, ces ailes largement déployées englouties par le roc inerte, ce regard de pierre, ces lèvres ouvertes pour crier, cette démarche, ces pas pesants, ces coups venus d’armes lourdes, ce roulement de roues blindées, ces faisceaux d’éclairs jaillissants, ces gestes qui piétinaient, se cabraient et s’effondraient, cet effort infini pour s’extirper des blocs grenus. Et quelle grâce dans la chevelure frisée, quel art dans la robe légèrement relevée et retenue par une ceinture, qu’ils étaient délicats les ornements sur les brides du bouclier et l’avant du casque, qu’il était doux l’éclat de la peau prête pour les caresses mais pourtant exposée à l’impitoyable compétition, aux déchirements et à l’anéantissement. Les visages comme des masques, se retenant et se bousculant réciproquement, s’étranglant, grimpant les uns sur les autres, glissant du cheval, empêtrés dans les rênes, d’une extrême vulnérabilité dans leur nudité, puis de nouveau distants et d’une froideur olympienne, invincibles en apparence comme un monstre marin, griffon, centaure, mais grimaçant de douleur et de désespoir, ainsi luttaient-ils ensemble, exécutant une mission supérieure, rêvant, immobiles dans leur démence, muets dans un vrombissement inaudible, tous unis en une métamorphose de la torture, frissonnant, persévérant, attendant un réveil, constants dans l’endurance et constants dans la révolte, d’une force inouïe, et tendus à l’extrême pour maîtriser la menace, pour provoquer la décision. De temps à autre on entendait un léger tintement et un bruissement, l’écho des pas et des voix nous enveloppait par moments, puis la seule chose de nouveau proche était ce combat, notre regard glissait sur les orteils dans la sandale, quittant brusquement le crâne d’un homme tombé, frôlant le mourant dont la main en train de se raidir était posée tendrement sur le bras de la déesse qui le tenait par les cheveux. Le rebord servait de sol aux combattants, de cette bande étroite et régulière ils se dressaient pour se jeter dans la cohue, sur lui cognaient les sabots des chevaux, les ourlets des vêtements le frôlaient et les jambes aux formes de serpents venaient s’y tordre, en un seul endroit seulement la base était percée, c’est là que se dressait la démone de la terre, le visage arraché sous les orbites, les seins massifs couverts d’un voile léger, l’une des mains, moignon détaché, levée d’un geste quêteur, l’autre qui demandait grâce surgissait de l’arête de la pierre et des doigts noueux, longs, se tendaient vers le profil en saillie comme si elles étaient encore sous la terre et tentaient d’atteindre le poignet de la main de femme ouverte, privée de pouce, ils bougèrent en longeant le dessous du rebord, cherchèrent les tracés effacés de lettres gravées là et le visage de Coppi avec ses yeux de myope derrière les lunettes cerclées de fin métal, s’approcha des lettres que Heilmann déchiffrait à l’aide du livre qu’il avait apporté. Coppi se tourna vers lui, attentif, sa large bouche au dessin précis, son grand nez en saillie et, pris dans la foule nous donnâmes des noms aux adversaires, discutant dans ce déluge de bruits, des causes du combat. Heilmann âgé de quinze ans, qui repoussait toute incertitude, qui ne tolérait aucune interprétation non fondée mais tenait également au dérèglement délibéré des sens qu’exigeait le poète, qui voulait être un scientifique et un visionnaire, lui que nous appelions notre Rimbaud, nous expliqua à nous qui avions déjà près de vingt ans et qui avions quitté l’école depuis quatre ans et connaissions le monde du travail, et aussi celui du chômage – pour Coppi, parce qu’il avait distribué des écrits hostiles à l’État ce fut même la prison – Heilmann nous expliqua le sens de cette danse où la horde des dieux tout entière conduite par Zeus avançait vers la victoire par-dessus une race de géants et de créatures fabuleuses.

Les géants, fils de Gaia devant le torse de laquelle nous nous tenions, s’étaient soulevés, sacrilèges, contre les dieux, mais d’autres combats qu’avait connus le royaume de Pergame se cachaient derrière cette représentation. Les régents de la dynastie des Attalides chargèrent leurs maîtres sculpteurs de traduire ce qui rapidement passe, que des milliers d’entre eux payèrent de leur vie, de le transférer sur le plan de l’intemporel, édifiant ainsi un monument à leur propre grandeur et à leur immortalité. L’asservissement des peuples gaulois venus du nord s’était transformé en triomphe de la pureté noble sur des forces frustes et viles et les ciseaux et marteaux des tailleurs de pierre et de leurs compagnons avaient présenté aux sujets pour leur inspirer soumission et respect le tableau d’un ordre immuable. Sous un travestissement apparaissaient des événements historiques, incroyablement tangibles, suscitant la frayeur, l’admiration, on n’y décelait pas le travail des hommes, mais seulement la puissance supra-personnelle qui exigeait des êtres asservis, réduits en esclavage, innombrables, quelques-uns tout en haut désignant d’un doigt la fatalité. C’est à peine si le peuple, passant là les jours de fête, osait lever les yeux vers cette image de sa propre histoire alors que les philosophes et poètes auxquels s’étaient joints les prêtres, les artistes arrivés de partout, tournaient déjà autour du temple, en experts, et ce qui pour les ignorants restait plongé dans une obscurité magique n’était qu’un métier à apprécier prosaïquement par ceux qui savent. Les initiés, les spécialistes, parlaient d’art, ils louaient l’harmonie du mouvement, les gestes qui emboîtent, mais les autres qui n’avaient pas même une idée de ce qu’est la culture, fixaient furtivement les gueules grandes ouvertes, ressentant le coup de la patte dans leur propre chair. Le plaisir que procurait cette œuvre était réservé aux privilégiés, les autres pressentaient ce qui, sous l’effet d’une loi sévèrement hiérarchique, les en séparait. Certaines sculptures pourtant, dit Heilmann, n’avaient pas besoin d’être détachées de leur symbolique, le Gaulois tombant, sur le point de mourir, révélait le tragique sans concession d’une situation réelle mais ceux-là, répondit Coppi, ne s’étaient pas trouvés à l’air libre, ils étaient dans les salles du trône parmi les trophées uniquement pour montrer à qui les boucliers et les heaumes, les faisceaux d’épées et de javelots avaient été enlevés. L’enjeu de ces guerres était uniquement d’assurer la sphère de domination des rois. Les dieux qui affrontaient les démons terrestres maintenaient vivante la représentation de certains rapports de pouvoir. Une frise remplie de soldats anonymes, instruments des grands, qui assaillaient d’autres anonymes en des combats qui duraient des années, aurait modifié la vue de ceux qui servaient, aurait relevé leur position, ce n’étaient pas les guerriers mais les rois qui remportaient la victoire et celui qui triomphait pouvait se sentir l’égal des dieux tandis que ceux qui avaient succombé étaient l’objet de leur mépris. Les privilégiés savaient qu’il n’y avait pas de dieux car eux qui se couvraient du masque de ceux-ci se connaissaient eux-mêmes. D’autant plus insistaient-ils pour s’entourer de splendeur et de dignité. L’art servait à conférer à leur rang, à leurs attributions l’apparence du surnaturel. Aucun doute ne devait naître quant à leur perfection. Le visage clair de Heilmann avec ses traits réguliers, ses épais sourcils, son front haut s’était tourné vers la démone de la terre. Elle avait produit Uranus, le ciel, Pontos, la mer et toutes les montagnes. Elle avait mis au monde les géants, les titans, les cyclopes et les Erinyes. C’était cela notre race. Nous avons évalué l’histoire des êtres terrestres. Nos yeux se levèrent de nouveau vers elle qui surgissait du sol. Les vagues de sa chevelure défaite l’enveloppaient. Sur les épaules, elle portait une coupe pleine de grenades. Autour de son cou s’enroulait du feuillage avec des grappes de raisin. Sur l’aplat rude du visage levé de côté on pouvait reconnaître l’amorce de la bouche implorant la grâce. Une blessure s’étirait, béante, du menton au larynx. Alcyon, son fils préféré, fléchissant les genoux, se détournait d’elle. Le moignon de sa main gauche se tendait vers elle, tâtonnant. Son pied gauche suspendu à la jambe disloquée qui se dilatait, la touchait encore. Les cuisses, le bas-ventre et la poitrine se bombaient dans des convulsions. De la petite blessure que lui avait brutalement infligée entre les côtes le reptile venimeux, s’irradiait la mortelle douleur. Les ailes largement déployées du martin-pêcheur qui sortaient de ses épaules au-dessus de lui, la ligne dure du cou, des cheveux relevés fourrés sous le casque, exprimaient l’impitoyable Athéna. Sous l’impulsion du mouvement sa large robe à ceinture flottait en arrière. Les voiles glissant légèrement laissaient voir sur le sein gauche la cuirasse d’écailles avec le petit visage gonflé de la Méduse. Le poids du bouclier rond dont son bras tenait les brides, la tirait en avant, vers de nouvelles actions. Nikê, bondissant, les ailes puissantes, les voiles légers, aériens, tenait au-dessus de sa tête la couronne, invisible mais le geste la laissait deviner. Heilmann, d’un signe, désigna Nixe, la déesse de la nuit qui s’estompait et lançait son vase rempli de serpents vers une des figures accablées, vers Zeus qu’enveloppaient les plis de son manteau ouvert et qui, avec Égine et sa toison de laine, celle de sa perte, fouettait à mort trois adversaires, et vers Éos, déesse de l’aurore chevauchant tel un nuage devant le double attelage d’Hélios, dieu du soleil, tout nu. C’est ainsi, dit-il doucement, qu’après ce terrible carnage, un autre jour se lève, et alors la salle au plafond de verre fut remplie du bruit des pas qui raclaient le sol lisse, de l’écho d’un clic clac de semelles sur les marches raides qui longeaient la façade ouest du temple érigé là pour aboutir aux colonnades de la cour intérieure. Nous nous tournâmes une fois encore vers le relief qui, sur tous ses bandeaux indiquait la seconde où allait se produire une énorme transformation, l’instant où la force rassemblée fait pressentir ce qui va suivre inéluctablement. Tandis que nous voyions la lance juste avant qu’elle fût brandie, la massue sur le point de s’abattre, la course précédant le saut, l’élan précédant les divers chocs, notre regard glissait d’une figure à l’autre, d’une situation à l’autre et tout à la ronde la pierre se mit à vibrer. Mais nous remarquâmes l’absence d’Héraclès, l’unique mortel qui, selon la légende, s’était allié aux dieux dans leur combat contre les géants, et nous nous mîmes à chercher parmi les corps emmurés, les vestiges de membres, le fil de Zeus et d’Alcmène, cet auxiliaire terrestre qui, à force de bravoure et de travail tenace allait mettre fin au temps des agressions. Nous ne découvrîmes qu’une trace de son nom et la griffe d’une peau de lion qui lui avait servi de cape, rien d’autre ne témoignait de la place qu’il avait occupée entre l’attelage à quatre chevaux de Héra et le corps athlétique de Zeus, et Coppi vit précisément un présage dans l’absence de celui qui était notre égal et nous devions donc nous faire nous-mêmes une image de cet avocat de l’action. Sur le chemin conduisant vers la sortie étroite et basse d’un côté de la salle surgissaient souvent parmi les cercles mouvants de la masse de visiteurs les brassards rouges des uniformes noirs et bruns et chaque fois que je voyais l’emblème apparaître sur le fond rond et blanc, pivotant sur ses branches coudées, il se transformait pour moi en araignée venimeuse, le velu raide, hachurée au crayon à l’encre, à l’encre de Chine de la main de Coppi, du temps où nous étions élèves à l’Institut de Scharfenberg, Coppi assis à côté de moi au pupitre, nous étions penchés sur des images trouvées dans des boites de cigarettes, des illustrations découpées dans des journaux, défigurant l’insigne des nouveaux maîtres, les visages gras qui sortaient des cols d’uniformes en y ajoutant des verrues, des cicatrices, de vilaines rides et du sang dégoulinant. Heilmann, notre ami, portait lui aussi la chemise brune, les manches retroussées, la bandoulière, le sifflet pendu à la ficelle, le poignard sur la culotte courte, mais cette tenue était un camouflage, un camouflage pour ses propres pensées, un camouflage pour Coppi qui revenait d’un travail illégal et pour moi qui étais prêt à partir pour l’Espagne. C’est ainsi que nous nous trouvâmes le vingt-deux septembre mille neuf cent trente-sept, quelques jours avant mon départ, devant la frise de l’autel ramenée de l’acropole de Pergame et reconstruite ici, un autel jadis polychrome et incrusté de métaux martelés, qui avait reflété la lumière du ciel égéen. Heilmann précisa les proportions et la situation du temple, l’aspect qu’il présentait lorsque les tempêtes de sable, les tremblements de terre, les pillages et les rançonnements ne l’avaient pas encore endommagé, sur la hauteur de la résidence aménagée en terrasses au-dessus de la ville qui porte aujourd’hui le nom de Pergame, sur une plate-forme avancée à cent dix kilomètres au nord de Smyrne, entre les fleuves Keteios et Selinos, étroits et le plus souvent à sec, regardant vers l’ouest par-dessus la plaine du Caïcos en direction de la mer et de l’île de Lesbos, une architecture au tracé presque carré, trente-six mètres sur trente-quatre, l’escalier extérieur large de vingt mètres, fondée par Eumenês II pour remercier les dieux du soutien qu’ils accordèrent pendant la guerre, commencée cent-quatre ans avant notre ère, son édification durant vingt ans, visible de loin, classée deuxième parmi les merveilles du monde avant de sombrer dans les décombres d’un millénaire.

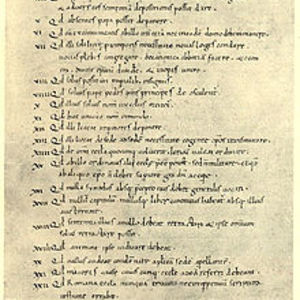

Et cette masse de pierre, demanda Coppi, qui servait au culte des maîtres de cérémonie des princes et de la religion, qui magnifiait la victoire des aristocrates sur un mélange de populations attachées à la terre, est-elle désormais une valeur en elle-même, appartenant à chacun qui se présente devant elle. Sans aucun doute, c’étaient des figures de premier ordre qui piétinaient là des êtres hybrides, barbares et on n’avait pas immortalisé ceux qui, en bas, dans les ruelles de la ville, faisaient marcher les moulins, les forges et les manufactures, qui travaillaient sur les marchés, dans les ateliers, sur les chantiers navals du port, aussi le sanctuaire là-haut sur la colline de trois cent mètres de hauteur, dans le secteur entouré de murs des entrepôts, des casernes, des bains, des théâtres, des bâtiments administratifs et des palais du clan au pouvoir n’était-il accessible au peuple que les jours de fête, on n’avait sûrement retenu que les noms de quelques maîtres, Ménécrates, Dionysiadès, Orestès, et pas les noms de ceux qui avaient transcrit les dessins sur les pierres de taille équarries, avaient fixé les points d’intersection avec leur foret et leur compas et avaient exercé tout leur sens artistique sur mainte chevelure et veine saillante et rien ne rappelait les hommes de corvée qui brisaient le marbre et traînaient les grands blocs jusqu’aux chariots tirés par des bœufs et malgré cela, dit Heilmann, la frise ne contribuait pas seulement à la gloire de ceux qui étaient les proches des dieux mais aussi à la gloire de ceux dont la force était encore dissimulée, car eux aussi n’étaient pas ignorants, ils ne voulaient pas se laisser réduire en esclavage pour l’éternité, dès l’achèvement de la construction ils se soulevèrent contre les maîtres de la cité sous le commandement d’Aristonicos. L’œuvre recelait pourtant toujours la même ambiguïté que celle qui valait à l’époque de sa réalisation. Sa vocation étant de faire resplendir la puissance royale, elle pouvait pourtant être interrogée sur les caractéristiques de son style, sur sa force de conviction plastique. À l’époque de sa gloire, avant son déclin dans le royaume de Byzance, Pergame était célèbre pour ses savants, ses écoles et ses bibliothèques et les feuilles spéciales utilisées pour écrire, faites de peau de veau détrempée, grattée et polie assuraient la pérennité à l’invention poétique et à la recherche scientifique. Le mutisme, la perclusion de ceux qui avaient pour sort d’être piétinés, restait sensible. Eux, les supports effectifs de l’État ionien, ne sachant ni lire ni écrire, exclus de l’activité artistique, étaient juste bons à procurer à la petite couche de privilégiés la richesse et à l’élite de l’esprit les loisirs nécessaires. Pour eux l’existence des créatures célestes restait inaccessible, mais ils pouvaient se reconnaître dans les êtres abrutis agenouillés là. La grossièreté, l’abaissement et l’écrasement qu’incarnaient ceux-ci avaient leurs traits. Il est probable que bien avant que nous soyons venus les contempler ce jour-là, plus d’un esclave de cette époque avait reconnu sans le dire dans la représentation de ce raid des dieux non pas la lutte du bien contre le mal, mais la lutte entre les classes. Pourtant l’histoire ultérieure de l’autel fut elle aussi déterminée par l’esprit d’entreprise des possédants. Lorsque les morceaux de la sculpture qui avaient été enfouis sous les sédiments déposés à chaque changement politique au Proche-Orient revinrent à la lumière du jour, ce furent de nouveau les esprits supérieurs, éclairés, qui surent exploiter ce qu’il y avait là de précieux, tandis que les gardiens de troupeaux et les nomades, les descendants de ceux qui construisirent le temple ne possédèrent de la grandeur de Pergame rien que de la poussière. Mais il n’y avait pas lieu de se répandre en lamentations à ce sujet, dit Heilmann, car il valait mieux que ce joyau de la civilisation hellénique fût conservé dans un mausolée du monde moderne plutôt que d’être enterré dans les éboulis de Mysie."

Weiss, Peter.

L’Esthétique de la résistance (pp. 17-23).

Et nous nous mîmes à débattre de ce que Pergame pouvait avoir représenté, comment elle avait pris naissance, de quelle manière elle tomba en décadence et fit la transition vers d’autres phases, et à chaque phrase que nous prononcions nous apprenions à penser, nous apprenions à parler, il nous fallait franchir l’abîme entre la conscience et le langage qui nous faisait défaut.

Dans sa position de force à partir de laquelle elle voulait devenir une seconde Athènes, Pergame adopta aussi les dieux de la métropole. La statue géante d’Athéna formée sur le modèle de la statue de Phidias, ornée d’or et d’ivoire, se dressait dans la cour intérieure de la bibliothèque dont les galeries en arcades contenaient, sur des rayons de bois séparés par des paliers de pierre, deux cent mille rouleaux d’écriture. Conscient de l’importance de la tradition, on avait réuni des collections artistiques avec des copies d’œuvres classiques et des originaux achetés ou dérobés lors d’expéditions guerrières. Cela permit aux élites de Pergame d’avoir une vue rétrospective sur les réalisations d’autres siècles et de prendre conscience de son appartenance à une ère nouvelle. Les enseignements d’Anaximandre et de Thalès, de la ville voisine de Milet, constituèrent un bien culturel fondamental pour une conception matérialiste de la vie. Les deux grands prédécesseurs des penseurs de Pergame avaient été moins des philosophes que des constructeurs, des naturalistes, des mathématiciens, des astronomes et des hommes politiques. Ils faisaient partie de la profession des négociants et des navigateurs et leurs études partaient toujours de tâches concrètes. Il fallait construire des ponts, des ports, et des fortifications. Il fallait évincer les concurrents, enrayer les tentatives d’expansion de l’ennemi. Les voies de transport sur terre et sur mer devaient être élargies, il fallait trouver des matières premières, conquérir des colonies et, dans ce but, il leur fallait connaître les spécificités des éléments et expliquer le monde dans un sens qui renonçait à toutes les digressions mystiques. Coppi fit remarquer que, de ce fait, tout le système centré sur les dieux n’était plus depuis longtemps qu’une composante de la superstructure, utilisé par les souverains à des fins d’intimidation, tout comme la religion actuelle à l’aide de laquelle les esprits éclairés endorment les ignorants. Au peuple on réservait ce qui était simple, modeste, sans complication, l’espoir en un au-delà qui le paierait de toutes ses misères, la confiance en la bonté et en l’aide de celui qui est invisible et la crainte de la colère qu’inspiraient les sanctions de ceux qui surveillaient chacune de ses pensées rebelles. La classe supérieure s’était détachée d’une telle superstition, on souriait de la candeur des gens de condition inférieure et lors de randonnées à la mode parmi les bergers, les vendangeuses, on pouvait bien admettre que ces analphabètes avaient souvent quelque chose de bien poétique. Pour ceux qui étaient instruits il n’y avait pas d’existence après la mort, ils devaient tout gagner ici-bas, de leur vivant. L’abîme entre les classes était un abîme entre différentes sphères du discernement. Pour eux tous, le monde était le même, ils voyaient le même ciel bleu, le même vert des arbres, les mêmes cours d’eau, les mêmes étoiles, mais à l’écart de ceux qui servaient, des ignorants, on faisait des découvertes qui ne modifiaient pas les choses elles-mêmes mais leur ajoutaient une valeur et des fonctions que les initiés pouvaient exploiter. Celui qui croyait que la terre était un disque qu’entouraient les flots de l’Océan et sur lequel, la nuit, on amenait les lampes des dieux, celui qui croyait que Séléné avec son miroir lunaire qui s’éclairait et s’assombrissait décidait de la légèreté et du poids d’événements à venir et que Poséidon poussait en soufflant les vagues jusque sur les rivages et lançait du haut des nuages les éclairs en direction des navigateurs, celui-là ne se risquait pas seul dans le vaste monde, il ne lui restait qu’à se confier à la protection de celui qui commandait et portait les armes. Le bois, le feu, le blé, les minéraux et les métaux avaient le même aspect aux yeux de ceux qui les travaillaient avec des outils et de ceux qui prenaient livraison des choses produites et récoltées mais le privilège des derniers consistait en ce qu’ils pouvaient déjà calculer le bénéfice net car c’est à eux qu’appartenait la terre qui produisait ce qu’ils désiraient et le marché où on pouvait vendre les produits. Le valet tenait le lourd morceau de minerai dans une main et la feuille légère dans l’autre, il voyait les nervures et le scintillement des grains et des stries, le fin tissu était arraché de la branche, le fragment avait été détaché du rocher fendu, la lumière y jetait mille reflets que le propriétaire foncier voyait lui aussi, mais ce dernier savait aussi que la matière se compose des plus petites particules, les atomes qui, grâce à de multiples propriétés et attributs, donnent leur forme à tous les phénomènes. Même si lui, le maître, foulait le même sol que son aide, s’il contemplait le vaste horizon avec ses collines, ses vols de grues et les crêtes des montages s’estompant dans la brume, il avait tout de même conscience de toutes autres dimensions que celles que percevait le journalier. Poussé par le désir de comprendre ce dont il avait besoin, il s’était ouvert à la notion de l’espace à quatre dimensions, après avoir vu se courber la surface de la terre il avait découvert qu’elle était ronde et trouvé qu’en suivant une ligne droite, on pouvait revenir au point de départ, découvrant qu’il se trouvait dans l’infini sur une boule en rotation qui avec d’autres boules tournait autour du soleil, il avait ajouté à sa pensée le rapport avec le temps. Étendu, dans les nuits claires, au bord de la mer Égée et en Égypte, notant la position des étoiles sur la carte du ciel, découvrant les règles selon lesquelles la lumière de la lune croissait et décroissait, il établit son calendrier, calcula avec précision la rotation de la terre, le temps de révolution de la lune autour de la terre, de la terre autour du soleil et l’appartenance du soleil et de ses planètes au système de millions d’étoiles qui formaient toutes dans l’extrême éloignement une masse laiteuse, un énorme anneau par lequel même l’infini se renfermait sur lui-même. De même qu’il comprenait ce dont il avait besoin, de même l’explication la plus simple était-elle la bonne. Jadis on avait admis simplement et comme vrai le fait que les dieux avaient créé l’univers avec toute la vie qu’il contient, mais après s’être propulsé par-delà les montagnes et les mers et avoir fait porter son regard vers les hauteurs, l’homme ne fut même plus pris de vertige à l’idée que la terre, abandonnée à elle-même par les dieux, volait avec lui dans l’univers. Au fond d’un puits à Syène, en Égypte, il repéra le soleil au zénith. Le fil à plomb indiquait la ligne qu’on pouvait tirer de l’astre incandescent jusqu’au centre de la terre. Comme il savait que les rayons du soleil atteignaient la terre parallèlement, des mesures prises à la même heure à Alexandrie située au nord devaient montrer que le rayon tombant là et la verticale ainsi établie formaient un angle. À l’aide de cet angle et de la distance entre les deux lieux on pouvait constater le degré de courbure de la terre et, du même coup, le périmètre de celle-ci à un kilomètre près. Mais, de même qu’ici, dans le vallon, dans la plantation d’oliviers, il gardait pour lui les causes de l’obscurcissement de la lune, de l’éclipse du soleil, du mouvement des marées, des orages et des chutes de pluie, de même passa-t-il sous silence la manière dont des masses de matière première s’étaient détachées de l’univers et s’étaient associées les unes aux autres dans le vide, comment des mondes avaient été suscités par des chocs puis de nouveau détruits avant que ne se solidifie la boule incandescente qu’était la terre, que les ouragans de flammes ne s’apaisent, que les continents ne sortent de l’eau en ébullition et que ne se développent dans la vase les premières créatures ichtyoïdes d’où l’homme est venu. La dynamique du tout, ainsi disait-on lorsqu’on s’interrogeait sur la finalité de l’existence, était la loi de la nécessité et celui qui avait reconnu cette loi la maîtrisait aussi avec sa libre volonté. Dès lors les actes de cet être libre consistaient à se conformer simplement à cette nécessité. Dans son désir d’augmenter ce qu’il possédait, il avait exploré la terre jusqu’à la glaciale île de Thulé dans le nord et jusqu’au cap africain dans le sud, vers l’ouest jusqu’au-delà des colonnes d’Héraclès et vers l’est jusqu’au fleuve du Gange aux nombreuses ramifications, tandis que le paysan effectuant maladroitement ses mesures, arpentait son lopin de terre. L’homme enchaîné était assis sur le banc des rameurs au fond de la galère, il n’y avait pour lui que la monotonie du geste, penché en avant, la brève et brutale détente en arrière au coup de timbale du garde-chiourme, sur le pont le navigateur possédait les vastes espaces marins avec leurs courants, leurs moussons et leurs vents alizés qu’il domestiquait pendant ses expéditions cycliques, déterminant sa position d’après les constellation des étoiles. Pour l’homme privé de liberté il n’y avait jamais que ce qui se trouvait directement devant lui et toute son énergie devait s’épuiser pour en venir à bout. Pour l’homme libre il y avait toujours la tension de la nouveauté, il traçait la ligne des côtes et des formations géographiques, dégageait des voies navigables, des endroits où trouver des matières premières, des possibilités d’échanges. Ceux qui étaient condamnés à servir se flétrissaient vite dans la monotonie, mais lui à qui était réservés l’initiative et le changement, il rajeunissait. Il n’avait pas besoin, lui, durant les messes des prêtres, de prier pour que lui soit épargnée la maladie, pour qu’il guérisse, les médecins lui avaient exposé le fonctionnement des organes, du pouls, de la circulation sanguine et des nerfs et lui avaient concocté toutes sortes de médicaments. Ceux qui ne possédaient rien offraient sur leur autel des sacrifices aux dieux de la fertilité et des saisons, des régions inférieures et supérieures de l’univers dont leur maître ne connaissait même plus les noms, afin de les inciter à leur donner un peu de leur superflu. Pour les possédants, tout ce qu’ils désiraient était accessible contre monnaie sonnante, grâce aux banques, grâce aux expéditions. Leurs philosophes estimaient que donner et prendre, s’opposer et s’interpénétrer constamment correspondait à la nature de tout ce qui vivait, chaque chose était formée par la connexion et la séparation, la dilution et la concentration, l’attraction et la répulsion, il n’y avait pas de matière qui ne fût composée de couples en opposition. De même que connaître le monde signifiait le dominer, de même la domination était-elle liée au droit d’exercer le pouvoir et la violence. Avec leurs greniers remplis, leurs cargos chargés, leurs maisons de campagne, leurs palais et trésors artistiques, les patrons démontraient la justesse de leur manière d’agir. Ils étaient du côté du progrès, ils distribuaient le travail, ils faisaient venir celui dont ils avaient besoin, renvoyaient celui qui ne leur convenait plus, ils créèrent des ateliers et des fabriques, après que les autorités rivales égyptiennes aient interdit l’exportation de papyrus, ils activèrent la fabrication de peaux propres à l’écriture, ils développèrent la technique de teinture de la laine de mouton. Des tisseuses, des tailleurs et des forgerons étaient à l’ouvrage pour eux, leurs caravanes achetaient l’ivoire, le jade, la soie, la porcelaine en Chine, les épices, les parfums, les pommades et les perles en Inde. Pour leurs chantiers navals ils firent venir leur bois des hautes futaies, ils firent extraire du cuivre et du minerai de fer, de l’or et de l’argent dans les mines, ils firent garder leurs troupeaux, élever des chevaux et rentrer le seigle et le blé dont l’abondance valut à leur pays la réputation d’être le grenier à grains de l’Asie Mineure. C’est à cette époque, dit Coppi, que s’effectue l’avance qu’ils prennent sur nous et qui nous replace toujours devant le fait que tout ce que nous produisons est exploité bien au-dessus de nos têtes et que, s’il arrive que quelque chose nous en revienne, cela nous revient de là-haut, tout comme on nous dit aussi que le travail nous est donné d’en haut.

Weiss, Peter.

L’Esthétique de la résistance (pp. 44-48)

la longue préhistoire de la tuerie. De tous temps les classes supérieures s’étaient arrogé leurs droits, de tous temps elles avaient maintenu leur hégémonie jusqu’à ce que d’autres puissants vinssent prendre la relève, et nous n’avons jamais réussi à faire plus que céder et nous soumettre, et une fois de plus nous avons persévéré devant la tyrannie renaissante que nous n’avions pas vu venir. Dans notre cuisine verrouillée nous imaginions ce continent tel qu’Alexandre l’avait laissé, avec ses cités grecques, son mélange de populations, ses forteresses dans lesquelles les généraux qui avaient conquis l’empire pour leur maître administraient maintenant leurs propres royaumes, anciens partenaires devenus adversaires, poussant jalousement à agrandir les territoires, lâchant leurs troupes les unes contre les autres, depuis la Macédoine, la Thrace, la Bithynie et Pontos, la Cappadoce, Babylone, le Syrie et l’Égypte. Les pays des diadoques étaient étalés sur la surface nue de la table, Coppi, renversé sur sa chaise, était assis devant l’Hellespont d’où Lysimaque, l’ancien garde du corps du commandant de l’armée, avança vers le sud, le long de la côte de la mer Égée et nomma Philétairos, un jeune capitaine, de Tius au bord de la mer Noire, gouverneur de Pergame. La mère de Coppi se pencha sur les massifs du Taurus qui limitaient au nord le royaume de Séleucos, roi de Babylone, la main de Heilmann glissa d’Alexandrie, siège de Ptolémée, vers le haut par-dessus la mer jusqu’au centre qui devait devenir la résidence des Attalides. Destiné à développer la garnison et à protéger le travail des gouverneurs, Philétairos perçut aussitôt les possibilités que lui offraient ses attributions, il ne voulait plus servir Lysimachos mais lui contester sa position de monopole. Il s’empara du trésor déposé dans la tour du château, neuf mille talents équivalents à une valeur de trente-deux millions de marks or, et il employa bientôt les moyens nécessaires pour réunir les effectifs de toutes les régions afin de protéger son entreprise. Je n’ai que faire des revendications, put il se permettre de dire à son chef ruiné qui lui rappelait qu’il avait à remplir les missions dont ils étaient convenus. De sa part, Philétairos n’avait rien à craindre et avec Séleucos, son concurrent dans le sud, il contracta une alliance placée sous le signe du respect mutuel, aussi longtemps que l’équilibre des forces militaires pourrait être maintenu. On appela cela un traité d’amitié et, conformément à la terminologie des règles du marché, il établit un protectorat sur les villes côtières qui avaient reconquis une partie de leurs libertés après qu’Alexandre eut repoussé les Perses. Les mots d’ordre qu’avait diffusés le grand conquérant, selon lesquels ce qui lui importait c’était le rétablissement de la démocratie et que les Grecs conservent la prééminence sur toutes les autres races, allaient au-devant des désirs de la ville. Au cours des dix années de sa marche à travers l’Asie Centrale, où il édifia pour des négociants hellénistiques fiscalement privilégiés des bases militaires et des colonies fortifiées en leur donnant son nom, les slogans d’Alexandre se transformèrent. Pour donner une unité à l’empire dont il s’empara dans sa passion pour la gloire et sa démesure, il dut renoncer aux discriminations raciales. Maintenant on parlait de réconciliation, d’une fusion de l’ouest et de l’est, d’une communauté et d’harmonie, et tout ce qui s’annonçait ainsi n’était rien de plus qu’un insatiable besoin de batailles victorieuses, de potentats ennemis abattus, torturés à mort, de prisonniers rattrapés pour en faire des esclaves, de renforts pour les troupes, de femmes pour les officiers et les soldats méritants. On disait qu’avant sa mort précoce Alexandre avait fini par comprendre et fut presque saisi d’un sentiment d’humilité, mais ce qui l’envahit, ce fut une hystérie énorme qui se déclenchait chaque fois que des troupes impatientes se mutinaient. Sur un ton que n’atteignait même pas le caporal qui, de nos jours tentait de se hisser au rang de maître du monde, il ramenait dans son camp ceux qui doutaient, qui étaient fatigués, en leur promettant tout. Si la fièvre ne l’avait pas emporté à l’âge de trente ans, il serait tout de même allé à sa perte après quelque temps de fureur, dans son empire énorme, qui s’effritait déjà de toutes parts. Il ne laissa que confusion, ruines et inimitiés. Élevé dans l’esprit de manœuvres frauduleuses, Philétairos fit accorder des faveurs aux propriétaires fonciers et aux négociants dont l’appui lui avait été nécessaire au début, les propriétés foncières purent être étendues, les magasins eurent libre accès aux biens coloniaux, pendant un certain temps les citoyens purent se dédommager, le recouvrement de tributs et de fermages se fit à la charge des petits paysans, des artisans et ouvriers. Pour les habitants des villes côtières qui avaient été exploités plus tôt par une junte militaire spartiate ou athénienne, par un roi lydien, un amiral macédonien, thracien ou rhodien, l’époque de la fondation du royaume de Pergame semblait annoncer un essor économique, et c’est dans leur intérêt que le souverain dans son château sur la colline fortifiée s’entourait de splendeurs et de dignité, car plus il se donnait d’importance, plus il était respecté par les royaumes voisins. On ne savait pas encore qu’il privait de plus en plus la cité de son influence. Dans les villes cernées de murailles la division des classes en citoyens, immigrés, soldats, affranchis et esclaves appartenant à des particuliers, aux pouvoirs publics ou princiers, existait toujours, les citoyens avaient le droit d’intervention dans un mode de gouvernement en apparence démocratique, il était exercé par les assemblées législatives de la maison des représentants et du Conseil, les membres de la municipalité pouvaient être élus par le peuple. Les mercenaires d’origine étrangère qui faisaient preuve de loyauté envers l’armée obtenaient la citoyenneté, les officiers et les soldats qui s’étaient distingués dans les combats se voyaient distribuer des biens ruraux ou des parcelles de terre, le passage de la société des villes-États grecques à la monarchie hellénistique toute-puissante se fit par la constitution d’une couche plus large de possédants qui avaient tout intérêt à conserver leurs champs cultivés, leur bétail et leurs vergers. À partir de là, le prudent Philétairos dut susciter la volonté de défendre l’État par les armes et faire naître un véritable sentiment national. Il n’était pas seulement exposé à l’avidité des rois dans le sud et à l’est, il avait en effet besoin de l’appui des villes et des campagnes surtout pour repousser les populations celtiques qui, chassées de leurs lieux d’habitation en Gaule par des périodes de sécheresse et par l’affluence des Germains, avaient suivi le Danube, traversé la Thrace et s’étaient installées près du détroit dans les régions côtières ioniennes. Fondant la dynastie des Attalides dénommée ainsi d’après son père qui avait été général sous les ordres d’Alexandre, Philétairos rechercha l’intercession des dieux et eut recours au mythe pour s’imposer davantage auprès des soldats qu’il fit lever en grand nombre. De même qu’Alexandre avait prétendu à l’époque être un descendant d’Héraclès, de même déclara-t-il qu’il descendait en ligne directe de Télèphe, fils d’Héraclès qui avait trouvé un abri sur la montagne de Pergame après que sa mère Augé périt dans un naufrage. Raconter l’histoire de ces cinquante années durant lesquelles Philétairos et son frère Eumenès luttèrent contre les Gaulois jusqu’à ce que leur descendant libère leur pays des ennemis et, sous le nom d’Attalos Premier, se proclame roi, revenait, dit Heilmann, à tenter de clarifier les images confuses d’un cauchemar. Il envisageait, poursuivit-il, d’analyser un jour les motifs de cette chimère jusqu’à leurs sources qui pouvaient naturellement présenter les mêmes corrélations que les événements qui s’étaient déroulés chez nous en ce dernier demi-siècle et, dans deux mille ans, plongeraient de nouveau nos héritiers dans la perplexité. Les Gaulois étaient des buveurs de bière, les Hellènes aimaient le vin, dit-il, c’est en cela que résidait d’abord la seule différence à laquelle la population des campagnes reconnut les nouveaux envahisseurs, les mœurs des guerriers qui arrivaient avec leurs joueurs de cor, leurs familles dans des colonnes de chariots étaient à peine plus frustes que celles des anciens mercenaires qui avaient parcouru la région en pillant et en saccageant. Ils cherchaient des paysages dans lesquels ils pourraient se fixer et cultiver leur houblon, et tout comme on leur avait pris leurs logis, ils chassèrent les autres de leurs foyers. Ils ne s’attaquèrent pas aux villes fortifiées, ils se contentèrent d’en couper les voies d’accès et d’imposer des taxes aux habitants, ce qui, dans leur situation difficile, leur paraissait légitime et, en cette époque de despotisme, correspondait aux mesures prises habituellement. Assiégeant les riches centres de commerce, leur proposant leur protection, acceptant des marchandises à titre de rétributions, prenant même d’assaut çà et là certains entrepôts, occupant des ports, certaines de leurs tribus se répandirent dans le nord-ouest de l’Asie Mineure tandis que d’autres se rendaient sur les hauts plateaux du centre où on leur accorda l’asile entre la Phrygie et la Cappadoce, car leurs hommes étaient disposés à s’engager dans les armées des rois de Bithynie. C’est comme piétaille ou comme cavaliers qu’ils surent le mieux vendre leur force de travail et tandis que, dans les régiments de Nicomède et de Mithridate, ils marchaient du nord-est jusque dans la région de Pergame, d’autres membres de ces tribus étaient entrés dans les armées des Attalides qui avançaient dans le nord du pays à la rencontre des tribus gauloises. De même que des Gaulois luttèrent contre des Gaulois, de même des Macédoniens et des Thraces, des Perses et des Syriens luttèrent-ils les uns contre les autres et dans toutes les unités combattantes il y avait des lansquenets de Crète, de Rhodes et de Chypre, et des groupes dispersés de nomades mysiensavec leurs chefs, leurs propres divinités et leurs propres cultes, et des Syrtes venus des rives lointaines de l’Euphrate, des survivants des guerriers d’Alexandre. C’est dans cette mêlée qu’arrivaient les jeunes campagnards recrutés pour une drachme par jour, pour la nourriture et la boisson, ils étaient exemptés d’impôts et assurés de pouvoir garder leur butin de guerre, et leur solde devait revenir à leur famille après leur mort. Pour les soldats il n’y avait pas de patrie. Les recruteurs, les officiers avaient beau parler de devoirs et de missions sacrées, ils connaissaient à peine le nom des commandants sous la bannière desquels ils se rassemblaient. Véritables journaliers, ils marchaient à pas lourds pour rapporter aux rois des territoires, des richesses minières et des matières premières et l’instrument de production le plus important, les esclaves. Eux, les travailleurs, se ruaient les uns sur les autres pour se précipiter encore davantage dans la servitude et c’est ainsi que, dans les âpres entreprises commerciales auxquelles se mêlaient aussi les Séleucides et les Ptoléméens venus du Sud et profitant de la situation, ils se retrouvèrent souvent dans le camp de l’adversaire. Pour détourner l’attention des buts véritables de leurs actions, les propagandistes de Pergame se mirent de nouveau à invectiver les races sauvages et inférieures, les barbares qui devaient être éliminés et les derniers vestiges de l’illusion d’une paisible cohabitation des peuples répandue par Alexandre, s’évanouirent sur les places des marchés, dans les discours sur les pillages, les saccages, les profanations et rançonnements des étrangers. Estourbis par les visions de terreur infligées par les occupants, horrifiés par la menace d’être tous réduits en esclavage s’ils ne faisaient pas tous des sacrifices pour la victoire de Pergame, les citadins donnèrent jusqu’à leurs dernières réserves d’argent, les propriétaires fonciers leur bétail et leurs récoltes. Depuis longtemps déjà seuls les officiers de la cour prenaient les décisions administratives, les députés n’étaient plus élus librement mais mis en place sur les recommandations du prince, les travailleurs exécutant les corvées ne pouvaient plus compenser les pertes que faisaient subir à leurs maîtres les tributs plus lourdes et lorsque commença la brève période d’apogée de la civilisation dont le sommet fut constitué par des trésors artistiques, l’ancien ordre social avait déjà cédé la place à une brutale division entre une petite couche de privilégiés et une masse amorphe où les citoyens destitués, des marchands et des artisans appauvris et des esclaves de toute origine se ressemblaient de plus en plus dans leur commune misère. Difficile d’imaginer autre chose que le choc des horions, la violence constamment attisée, lorsqu’on pense à la manière dont s’exerça l’absolutisme à Pergame, dit Heilmann qui allait et venait devant la porte masquée par le rideau. Les historiens n’ont pas mentionné les centaines de milliers d’habitants qui payèrent de leur vie, mais après la victoire aux sources du Caique, ils signalèrent le nombre de quarante mille Gaulois faits prisonniers, ce qui permet de conclure à un nombre bien plus élevé d’hommes exterminés et d’autres enfuis dans les montagnes de l’est. Dans le silence qui pesait lourdement sur les murs, nous tendîmes l’oreille quelques instants, car bientôt on pourrait entendre le fracas des armures et des armes, le bruit sourd de la marche en avant, le sifflement du fer pénétrant dans les chairs et alors, le temps d’une seconde, les luttes corps à corps se déchaînèrent dans la cuisine, l’éclat des casques et des épées jaillit sous la lampe, les femmes et les enfants des guerriers gaulois gisaient là, assassinés. Mais dans le royaume, dit Heilmann, la satisfaction n’était qu’apparente car le rassemblement d’esclaves issus de tribus étrangères, la constante exploitation du peuple nourrissaient forcément l’agitation. Avec l’appui des familles de féodaux qui disposaient maintenant de terres, des centres du commerce, aidés d’une caste d’officiers et une administration corrompue, Attalos, le sauveur, consolida son régime militaire et prépara la politique réaliste qui permit à son fils Eumenès II, d’assurer la renommée de Pergame dans le monde entier. Il conclut des alliances qui lui permirent de se protéger des adversaires méridionaux qui provoquèrent cependant après deux générations le déclin de son lignage. Au lieu d’engager avec les Romains qui cherchaient à établir maintenant leur hégémonie en Méditerranée des hostilités auxquelles il aurait succombé, il leur proposa des alliances commerciales, les autorisa à établir des comptoirs, instaura des échanges culturels et les aida dans leurs guerres de conquêtes en Macédoine, tandis que ceux-ci aidaient Pergame à battre Antiochos de Syrie et Pharnace de Pontos. S’il n’y avait eu le pacte avec Rome, le temple de Zeus avec sa frise qui enveloppait les murs extérieurs d’une manière étonnante, nouvelle, en un ruban ininterrompu, n’aurait pas été construit. Sur les quarante années d’une paix assurée par des conférences, par un jeu diplomatique intense, les deux dernières décennies furent consacrées à isoler totalement l’activité intellectuelle de sorte que, dans la plus grande des concentrations, elle aboutît à la synthèse de ce que des siècles entiers avaient compris de l’art. Dépendant d’Eumenès qui s’appelait le bienfaiteur et qui, de son côté, avait besoin des faveurs du Sénat romain pour dissuader d’éventuels agresseurs, pendant que son royaume qui s’étendait de l’Hellespont jusqu’au Taurus offrait aux Romains une protection contre l’agressivité des souverains asiatiques, agissant sur les ordres de celui qui voulait orner son règne de l’aura d’œuvres d’art, enfermés par petits cercles dans l’abondance alors qu’alentour régnait un climat de servilité, de désarroi et de débilitation, les sculpteurs créèrent une œuvre qui transcendait par ses caractéristiques particulières toutes les données de l’époque. Non qu’elle niât les autorités du royaume, elle signalait sans ambiguïté qui devait être glorifié et qui devait être humilié, mais lorsque nous nous remîmes en mémoire la pierre telle qu’elle était travaillée, les traits des visages des dieux apparurent figés et froids, leur taille et leur inaccessibilité avaient quelque chose d’irréel, tandis que ceux qui succombaient restaient humains, marqués, malgré tout ce qui les enlaidissait, de peurs et de souffrances.

[...]

Depuis longtemps les cohortes romaines étaient prêtes, attendant l’ordre de marche de leurs envoyés, mais avant même que n’apparût un moment favorable à l’attaque, elles furent appelées dans le pays par Attalos le Troisième, fils d’Eumenès, héritier légitime du trône, membre de la famille des Attalides, pour l’aider à lutter contre son demi-frère, car il préférait leur livrer le royaume plutôt que de le livrer au pouvoir du peuple. Entre-temps, les chefs d’armée romains avaient montré à Corinthe et à Carthage ce qu’ils entendaient par l’édification d’un empire et, en regard de leurs projets futurs, ils se hâtèrent de donner à l’acquisition hellénistique le nom d’Asie. Après le transfert de forces armées, l’installation de préfets et de percepteurs, après l’anéantissement d’armées faisant irruption à l’est et au sud, et la constitution d’un réseau de fortifications effectuée par Sulla, Antoine arriva et fit sortir de la bibliothèque de Pergame le savoir contenu dans les rouleaux de parchemin pour le transporter à Alexandrie, il l’offrit en cadeau de mariage à Cléopâtre, son Isis à lui, sa reine parmi les rois, et sa statue le représentant en dieu et en bienfaiteur, ainsi que les monuments et colonnes de Trajan et d’Hadrien, surplombèrent bientôt les reliques de majestés et de faux dieux oubliées. De nouveaux temples consacrés au culte de Rome et de ses empereurs, surgirent sur les fondations des palais des Attalides, des constructions monumentales, des arènes, des thermes pour cures thérapeutiques entouraient la montagne et une fois de plus là-haut, dans les bains de boue de Caracalla, au cours des représentations théâtrales, des spectacles de musique et de danse, des concours artistiques et des conversations savantes, étaient présents ceux qui avaient un rang et un nom et en bas, le long des rigoles et des cloaques des ruelles, dans les chantiers navals, les forges et les manufactures, travaillant d’arrache-pied, les plébéiens s’effondraient sous le joug et les privations.

Weiss, Peter.

L’Esthétique de la résistance (pp. 50-57)