Fiche de lecture du livre de Nicolas Offenstadt, Le pays disparu, folio Histoire

Alors qu'on s'apprête à célébrer les 30 ans de la chute du mur de Berlin, mais que dans le même temps l'extrême droite allemande renaît (AfD) notamment dans les Länder de l'ancienne RDA, il n'est pas inutile de se pencher sur les conditions de la réunification. Selon un sondage du Spiegel du 17 dec 1989, 71% des Allemands de l'Est aspirait non pas à l'unification, mais à une RDA réellement démocratique. Le 26 nov, un appel "Pour notre pays", signé par 1,2 million de personnes espérait en la "possibilité de développer une alternative socialiste à la RFA". (Monde diplo, nov 2019) Les années qui suivent, au contraire, ont vu une absorption de l'ex RDA par la RFA. Ce spectaculaire coup de force, l'annexion d'un Etat souverain, la liquidation intégrale de son économie et de ses institutions, la transplantation d'un régime de capitalisme libéral, fut particulièrement brutal et sidéra la population est-allemande.

Aussi, le livre de Nicolas Offenstadt est éclairant à plus d'un titre.

Des politiques mémorielles allemandes, souvent abritées derrière le terme d'Aufarbeitung qui désigne plus ou moins un travail de mémoire sur le passé afin de la clarifier, ont été mises en place de façon officielle par l'Etat réunifié, alors que cette prérogative était plutôt réservée aux Länder. C'est ainsi que l'offre de musées publics sur la RDA ne cesse de se développer, que les archives de la STASI ont fait l'objet d'une politique de sauvegarde, de préservation et d'utilisation rapide, alors que dans le même temps, des initiatives de tout genre, mais privées, se multiplient, notamment à Berlin.

Ce n'est toutefois pas pas le propos de l'auteur, qu part à la recherche de la RDA à travers la pratique de l'exploration urbaine sensorielle et émotive, par le biais des traces provisoirement épargnées par la rénovation urbaine, par les rencontres et les témoignages aussi.Comme l'indique N. Offenstadt à la fin de son introduction, ce livre tresse trois projets : un parcours matériel dans l'ancienne RDA, occasion de s'interroger sur ces traces du passé et leur lien au présent et donc, de façon plus générale, de "penser les traces en historien, ce qu'elles sont, ce que l'on peut en faire, ce qu'on peut leur faire dire".

La première parte de l'introduction est consacrée à des rappels (sur 5 pages) de ce que fut la RDA, géographiquement, institutionnellement, culturellement et idéologiquement, puis la chronologie du passage de la RDA à l'Allemagne réunifiée. Elle peut constituer le parfait vademecum à donner aux élèves sur le sujet.

Quelques points au préalable :

Pourquoi la RDA ? N.O. rappelle l'originalité de l'Allemagne dans l'histoire du mouvement ouvrier, à la fois par la figure des grands penseurs de la gauche (révolutionnaire ou social-démocrate), par la lutte contre le nazisme et par l’articulation avec le temps long (de la guerre des paysans au XVIe s aux résistants du XXe). C'est pourquoi, "à n'étudier la RDA que comme dictature, on prive de sens des vies entières qui s'étaient consacrées à l'édification de cet Etat austère et autoritaire et qui ont été flouées " ( Sonia Combe "usage savant et usage politique du passé" , Ead. (dir) , Archives et Histoire dans les sociétés post-communistes, Paris, La Découverte, 2009, p. 271)

Par ailleurs, il est rappelé dès l'introduction que la réunification, qualifiée d' "iconoclaste", s'est accompagnée d'une puissante entreprise de délégitimation de l'"expérience RDA" (l'expression n'est pas de l'auteur). Saskia Hellmund, allemande de l'est, née en 1974, qui vit en France, écrit dans ses Souvenirs : " au niveau national, il est pratiquement impensable de parler de perte, de dépossession, de regret. La RFA attend de la gratitude de ses nouveaux citoyens pour leur avoir apporté liberté et démocratie". Il faut donc d'autres espaces à ces mémoires pour se dire, et le livre de N.O. en est un.

Plus récemment, après la première phase de débarras des objets de vie quotidienne et des symboles de la RDA, après les jugements et humiliations des premiers temps, un "désir de revanche" a conduit à différentes pratiques politiques, sociales et culturelles dont les objets participent : retour de quelques "marques" de RDA, messages publicitaires se réclamant de la RDA, voire construits explicitement en opposition avec la RFA. L'année 2003 aura constitué un sommet avec le succès de Good bye Lenin ! et de multiples "Ostalgie-show" à la télévision ou des fêtes où l'on vient déguisé. Certains analysent ces pratiques comme un nouvel instrument de dépossession, tant elles sont marquées par une approche d'entertainment typique de l'ouest.

Un travail sur la trace : selon le principe d'une anthropologie symétrique, ce livre a le projet de faire l'histoire des "perdants" comme on fait celle des vainqueurs, par l'interrogation des traces laissées. Mais dans ce cas précis, la trace est vue comme une résistance, quelque chose qui dure quand autour, tout est bouleversé. Sous tous ses aspects, la trace n'a rien de naturel ; elle est un symptôme qui permet d'interroger les structures sociales et les rapports de force. En ce sens, la trace fonctionne dans des "séries" et des continuités, des retournement d'emploi, des changements de statut...

Histoires de Vies (chap 1)

Il est difficile de synthétiser la collection d'exemples, de parcours de vie individuels qui composent le 1er chapitre. En revanche, l'auteur fait de nombreux développements reflexifs sur sa méthode de travail, sur le désarroi parfois, l’excitation souvent de travailler sur des "traces" recueillies dans des circonstances toujours particulières : en effet, pas d'autre méthode ici pour trouver l'archive que le hasard des trouvailles dans les vieux fonds déclassés, en déshérence et, encore plus souvent, dans les arrière-boutiques des brocanteurs (cas de Johanna Klepel, etc.) ou dans des bâtiments, par exemple industriels, abandonnés (cas de Heidrun K., etc.) et ce jusqu'à très tard, le début des années 2010.

Dans le cadre d'une éventuelle utilisation en cours, selon le cadre (Term Tronc commun) , on pourra croiser plusieurs exemples en montant un dossier sur le rôle des organisations comme la brigade ou le syndicat pour encadrer, émuler, aider le travailleur communiste ; sur la politique menée en RDA sur toute la période pour développer le travail des femmes, ses réussites et ses échecs en matière d'égalité homme/femme. On comparera avec profit la situation qui fut faite aux femmes de l'ex RDA juste après la réunification. (Monde diplo, nov 2019) : les femmes furent licenciées prioritairement alors que l'ex RDA était le pays où leur taux d'activité était le plus élevé du monde.

Un pays horizontal (chap 2)

L'expression est heureuse et désigne la somme éclectique des objets d'un monde périmé, qui s'offre à la vente sur les étals des brocantes. Dans ce chapitre, Nicolas Offenstadt prend quelques uns de ces objets glanés pour les remettre en contexte : plaque d'une rue qui a été débaptisée, compteur électrique au nom de Staline, drapeau de l'association des jardiniers ouvriers de Iéna.

L'aspect parcellaire et volontairement modeste d'une présentation strictement adaptée strictement à l'objet, rend difficile une utilisation en classe ; on lira toutefois avec intérêt le "manomètre bulgare" qui présente rapidement les connexions économiques et productives au sein du CAEM.

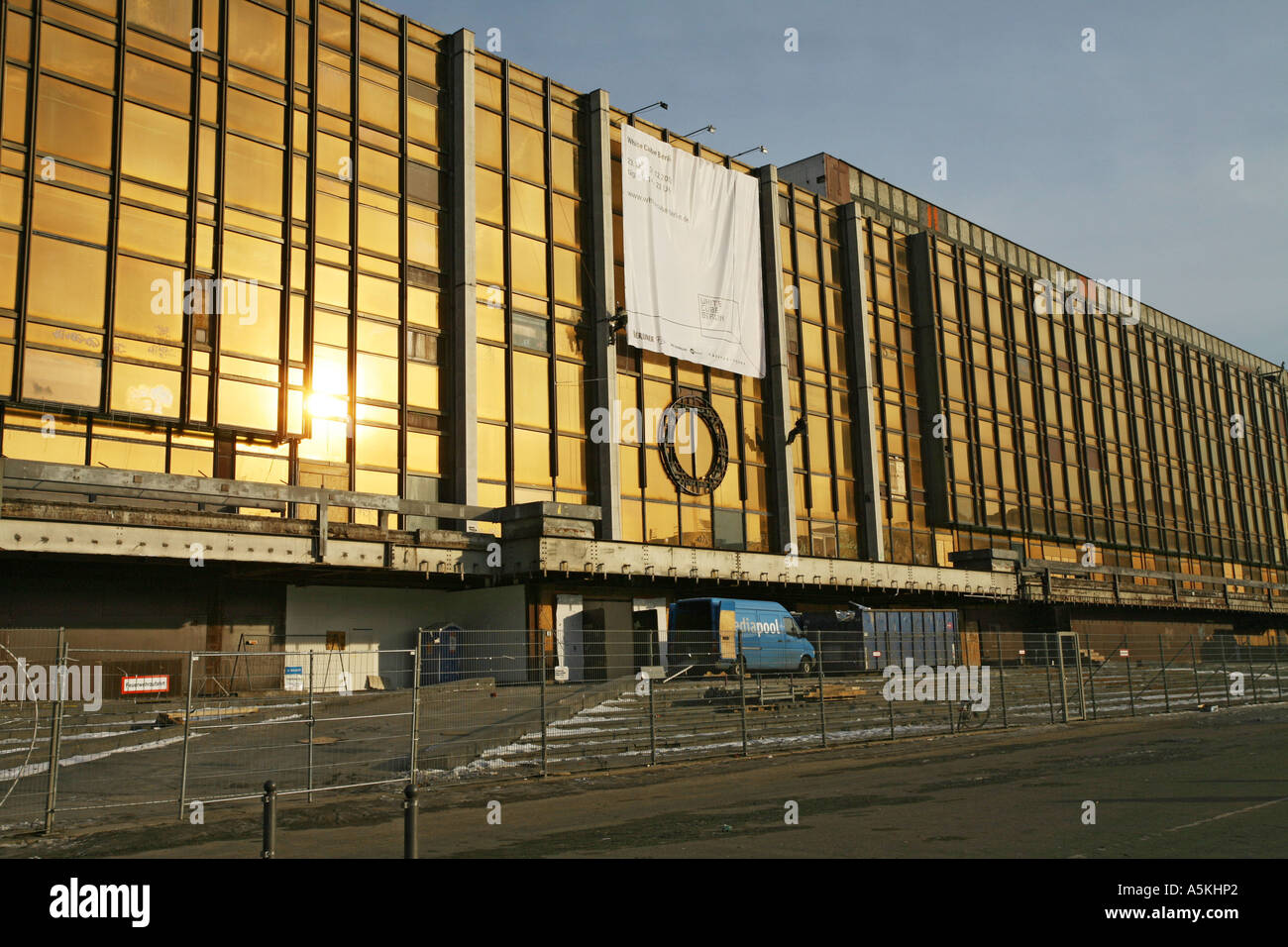

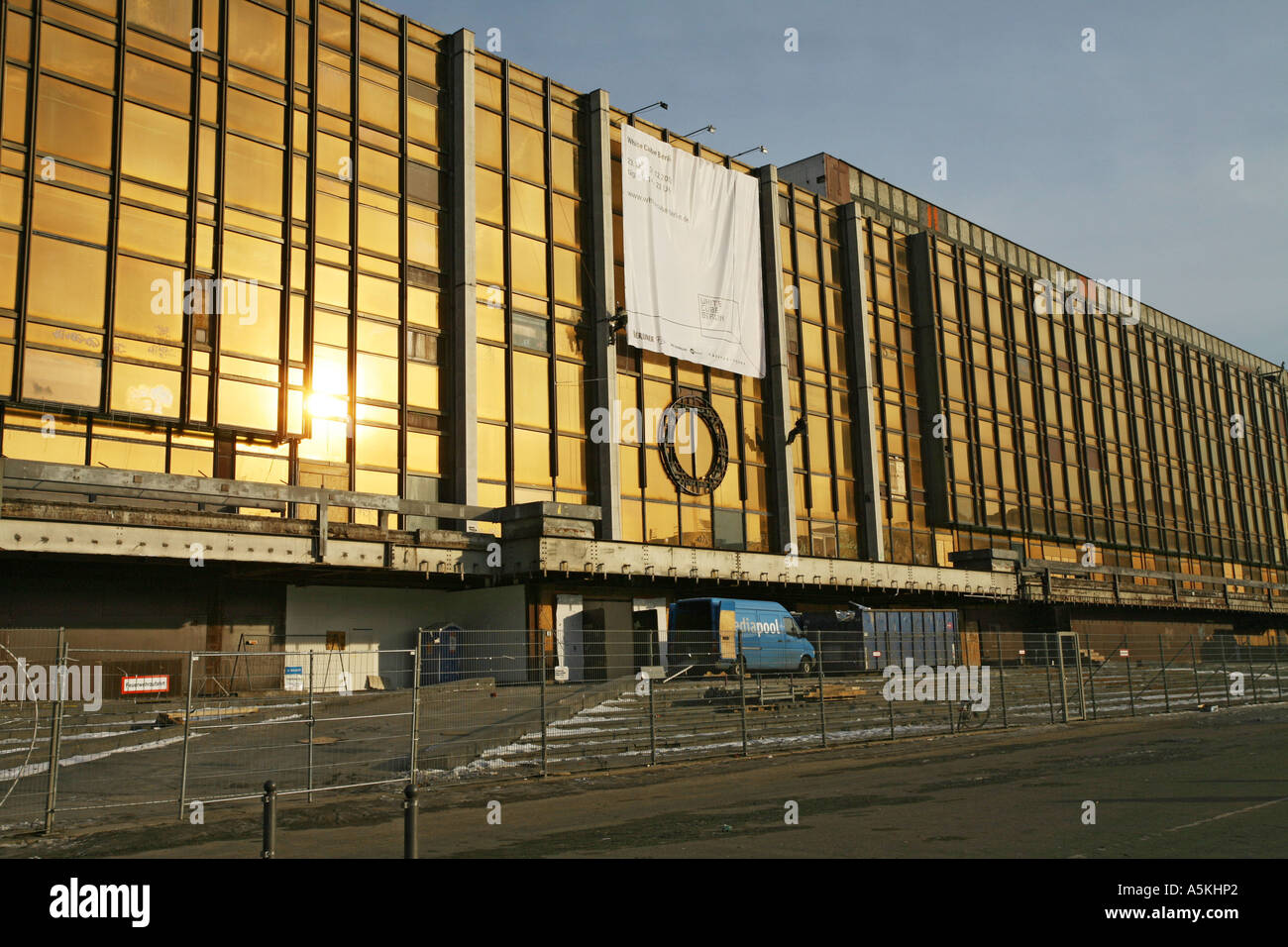

Le (futur/ ancien) touriste berlinois sera intéressé par le passage sur la destruction du Palais de la République,

remplacé par une simili-reconstitution de l'ancien château des Hohenzollern qui avait été détruit par les bombardements de la 2nde guerre mondiale

|

| Humbolt Forum |

Effacer le RDA (chap 3 )

C'est à partir de ce moment-là du livre que le propos prend de la consistance. Le thème avait été annoncé justement par l'exemple de la destruction du Palais de la République : il s'agit de la destruction des traces de la RDA dans l'espace public (monuments, noms de rues, tracé urbain) qui justifie le titre du livre, "le pays disparu", et ceci a été au nom d'une politique mémorielle ouest-allemande. Dans une longue et passionnante introduction au chapitre 3, N.O. présente, à travers la biographie de Hans Maur, ce que fut la politique mémorielle et patrimoniale de l'Allemagne de l'est et comment tout ce travail de mémoire fut balayé par les municipalités et les commissions d'enquête sur l'histoire de la RDA (dès 1992) sous le cadre global de la délégitimation au nom de la nature totalitaire du communisme, comparable au nazisme.

Ainsi, Hans Maur a travaillé au musée d'Histoire Allemande qui se trouve sur Unter Den Linden à Berlin, dirigeant le secteur "Mémoriaux du mouvement ouvrier et de la résistance antifasciste". Etablir des lieux de mémoires autant valorisés que les lieux de la mémoire bourgeoise (églises, châteaux, œuvres d'art) par une politique patrimoniale qui permettait de relier le passé de la classe ouvrière à son effort présent de construction du socialisme. Alors que le patrimoine socialiste, inscrivant dans la matérialité de lieux la continuité de la lutte des classe, était maltraité ou nié dans les sociétés capitalistes, la RDA affirmait une contre-culture, essentiellement centrée sur l'antifascisme.

C'est ainsi que, sous sa houlette fleurissent les mémoriaux sur les sites des crimes nazis et les lieux emblématiques de la 2nde Guerre mondiale (monuments militaires soviétiques par exemple).

Cependant, au nom des impératifs politiques, le discours historique de la RDA était indéniablement biaisé, insuffisant, partial. A partir des années 1990, "l'antifascisme ordonné", c'est-à-dire promu par le SED, a été vu comme le paravent de la dictature, comme un récit manipulé ne valorisant que ce qui servait l'idéologie communiste. La traduction de ce discours est double :

d'un côté, les musées locaux, les mémoriaux anciens ferment ou se transforment les uns après les autres, leurs employés congédiés, considérés "contaminés par le régime"

Remarque : N.O. rappelle d'ailleurs quelques pages plus tôt que 110 000 personnes firent l'objet d'une information judiciaire dans les dix ans qui suivirent l'unification et qu'il y eut au total 1500 condamnations, toujours au motif d'avoir participé au meurtre de citoyens de RDA dans le cadre de tentatives de fuite à l'ouest). Dans le Monde diplo de ce mois (novembre 2019), l'encart de la p.14 indique que "de 1989 à 1992, le nombre de salariés à temps plein de la recherche, de l'enseignement supérieur, y compris industriel, passait dans les nouveaux Länder de 140 567 à moins de 38 000, au rythme des fermetures de centres de recherches et d'académies des sciences. Parmi les scientifiques de l'ancienne RDA, 72% furent démis de leurs fonctions en 3 ans : ils durent émigrer ou se reconvertir dans des métiers sans rapport avec leurs qualifications. Le personnel résiduel fut soumis à des tests d'aptitude évaluant notamment ses convictions politiques. Cette élimination de 3/4 des scientifiques fut justifiée par un impératif idéologique : "il faut éradiquer l'idéologie marxiste en procédant à des changements de structure et de personnel", expliquait ainsi en juillet 1990 un document d'évaluation de l'Académie des sciences." P. 16 : "un million de fonctionnaires ont perdu leur emploi dont 70 000 enseignants du supérieur et la totalité des magistrats pénalistes, chassés des tribunaux". Pour espérer se sauver de la débacle, 2 millions d'est-allemands sont partis s'installer à l'ouest, en général des jeunes diplomés. Les nouveaux Länder ne se sont jamais remis de cette hémorragie, surtout que dans le même temps -1989-1993-, le taux de natalité passait de 14 enfants pour 1000 hbts à 5 !

De l'autre, les nouveaux mémoriaux indifférencient les victimes des nazis ("pour toutes les victimes de la guerre et des dictatures"), incluant parfois les victimes de la Grande guerre, ce qui apparaît inadmissible à ceux qui ont fait de l'antifascisme le fondement des politiques du souvenir . Bref, d'un côté une mémoire de la lutte et donc une mémoire politique contre une mémoire mettant l'accent sur la douleur et la victimisation, si l'on veut schématiser. Cette opposition sur ce que doit porter une politique mémorielle,, à quoi elle rend hommage, quels sont ses objectifs, en quoi elle est forcément politique, est, il me semble, un bon exemple à garder en tête pour le cours de SPE Terminale, sur la thématique de la Mémoire.

Face au dé-baptême des noms de lieux, la résistance initiale (1990-1992) des habitants s'efface vite devant les enjeux politiques et urbanistiques, surtout dans les grandes villes. Au rythme des destructions/reconstructions ou tout simplement sur décision municipale, les noms des anciens dirigeants de l'ex-RDA sont retirés en premier, ainsi que ceux trop liés à l'URSS. En 1993 à Berlin, le sénat de la ville considère que les communistes, tout autant que les nazis ont contribué à la chute de la République de Weimar, ce qui permit de retirer leur rue à tous les dirigeants du KPD d'alors. A Francfort, des arguments de retour à une "identité allemande" sont employés contre les noms des communistes étrangers...Cet effacement par des moyens multiples, changement du nom des rues, enlèvement des plaques commémoratives et déboulonnement des statues, destruction ou déplacement des monuments, fermeture des musées locaux ou de sections dans les musées ne concerne pas que les souvenirs de la RDA, mais aussi celui des résistants face au nazisme, ou encore du KPD ou des Spartakistes au moment de la République de Weimar: c'est toute la mémoire du mouvement ouvrier au sens large qui est laissée à l'abandon, ou effacée, ou cantonnée dans l'ordre d'un folklore local et mineur. En 2015, une enquête de Léonie Beierdorf a montré que le démontage des monuments a concerné environ 20% des lieux et qu'il y avait eu très peu d'"attaques spontanées ou populaires" de ces monuments. Cependant, c'est une enquête partielle qui ne porte que sur 30 villes. De plus, l'approche quantitative ne prend pas en compte le fait que la disparition des monuments de première importance dans l'espace urbain et symbolique produit une nouvelle géographie mémorielle même si d'autres lieux demeurent. Enfin, même quand les œuvres ou les statues demeurent, le bouleversement de l'environnement qui les entoure rend leur présence étrange et peu compréhensible, parlant une langue disparue.

Effacer les traces, c'est aussi se débarrasser de la monumentalité des immeubles RDA, trop marqués par leur époque, trop empreints de grandiloquence socialiste. Les reproches à l'égard de ces bâtiments est toujours le même : "esthétiquement affreux". L'architecture dans ce domaine n'est pas plus neutre que les politiques mémorielles. A Berlin (cf supra sur le Palais du peuple) comme à Postdam, on privilégie la reconstruction de bâtiments depuis longtemps disparu de l'époque prussienne : ainsi à Posdam, le chateau a été reconstruit ainsi que l'ancien palais Barberini. En revanche, l'ancien Interhotel RDA construit en 1969, devenu un Mercure, a perdu une bonne parte de ses décorations réalisées par des artistes renommés de la RDA et le café Bellevue au 16e étage a été remplacé par des chambres de prestige, faisant disparaître du même coup l'oeuvre mosaïque et le décor de Wolfang Wegener.

De Leipzig à Buchenwald, la mémoire antifasciste est elle aussi troublée. Le discours et la mise en scène communistes insistant en particulier sur la résistance des rouges et de leurs alliés , quitte à minimiser ou écarter d'autres thématiques, d'autres enjeux, d'autres acteurs, ne pouvait se maintenir dans le nouveau contexte. Par ailleurs, certains de ces camps ayant servi aux Soviétiques dans d'autres circonstances, ils permettent désormais d'illustrer le discours des "deux dictatures allemandes", de la continuité de l'oppression et d'appuyer la dénonciation du communisme. NO développe l'exemple de Buchenwald.

Résistances et renouveau (chap 4)

Les mémoires de la RDA sont aussi un commerce, principalement à destination des touristes.

Au chapitre des projets qui n'ont pas vu le jour, mais qui témoignent de l'approche générale de cette mémoire particulière de l'ex-RDA, N.O signale l'entreprise de Frank Georgi qui en 1993 imagine un parc d'attraction sur un ancien terrain militaire de Wandlitz. Il s'agissait d'une mise en scène destinée à immerger le visiteur dans une "expérience". De façon caricaturale, des mises en scène, à l'intérieur de cet espace entièrement entouré de barbelés, reconstituaient un marché noir, des lieux d'internement de prisonniers politiques, des espaces d'habitation ou des magasins remplis de produits de l'est, où la propagande radio/télé aurait diffusé des émissions de l'époque. A titre personnel, j'ai trouvé également caricatural le petit musée privé sur l'ex-RDA qui se trouve à Berlin derrière l'île des musées et notamment le texte du livre du musée qui est mis en vente. Des musées RDA privés (DDR-museum) ont partout fleuri en ex-RDA, souvent attachés à des fondateurs collectionneurs. Ces musées ne s'inquiètent pas des questions muséographiques scientifiques, mais articulent ambiance et monstration d'objets. Quasiment tous affirment autre chose qu'un objectif de connaissance ou de pédagogie, plutôt quelque chose qui relève du souvenir, du rappel, voire de la nostalgie. Les chercheurs et spécialistes de muséographie affichent leur mépris pour des expositions sans reflexivité, ni sur le discours sur l'ancien régime, ni sur la mise en scène. Pourtant, c'est un phénomène intéressant par la multiplicité de ces initiatives et par le caractère souvent "artisanal" de nombre de ces petits musées. Par exemple, à Thale en Saxe-Anhalt, au pied du Harz : sur le parking, un fourgon de la "police du peuple", customisé, accueille le visiteur. Au dernier étage d'une fabrique de textile, installée dans le bâtiment administratif de la VEB sidérurgique de Thale, 19 pièces ordonnées le long d'un couloir racontent par les objets et la reconstitution la vie quotidienne de la RDA selon un parcours chronologique. La dernière pièce reconstitue une pauvre habitation de réfugiés chassés de l'est par l'avancée de l'armée rouge. On circule librement dans ces pièces, contrairement à d'autres musées, en pouvant toucher les objets, s'assoir dans les fauteuils ou sur le lit...Le musée se veut neutre, mais le discours se coule parfois dans le discours dominant, tel ce panneau sur l'après 1989 qui est un hymne à l'unité allemand. Chaque 1er mai, sur le parking est organisée un "ost-mobile"nqui rassemble les fanas des anciens véhicules de l'est.

En 2006, à Pfaffroda, le petit musée de la Volkspolizei est ouvert par un couple dont le mari était précisément policier " de proximité". Il ne s'agit pas ici de collection seulement, mais bien de la construction d'une continuité biographique articulée à un discours politique. L'ancien policier rassemble toute la documentation disponible sur l'histoire de la police en RDA et l'ordonne chronologiquement. Il entend montrer les choses "comme elles furent vraiment", sans les affirmations qu'il constate ailleurs,, comme par exemple vouloir attribuer une fonction de 'torture" à des objets qui n'avaient rien à voir avec cela. L'ancien policier tient à son indépendance, au caractère privé de son musée, garant selon lui de la liberté de son récit alternatif face au discours dominant. Il décrit sans ancien métier comme une forme d'arbitrage à la campagne, bien plus que comme l'exercice d'une forte autorité policière. Dans les deux pages que N.O. consacre à la biographie de ce monsieur, il y a cette jolie phrase : " Les gens ont été ravis de se débarrasser de la domination du parti, ce père sévère, mais ils n'ont pas compté qu'ils y perdaient toute la sécurité qui leur été assurée : la mère protectrice partait avec."

Faire trace : écritures de la RDA perdue (chap 6)